N君

N君脳神経検査について勉強したいなぁ。

カピまる

カピまる基礎的な内容を中心に解説するよ!

脳神経障害が日常生活に及ぼす影響は非常に大きく、リハビリ分野においても関わる機会が多い疾患の1つです。

脳神経検査をとおして、

- 視野

- 嗅覚

- 味覚

- 聴覚

などに対する障害やその程度について評価することで、その後のADL動作について正しく指導することができます。

このように脳神経検査は、治療計画を立案するうえで、とても重要な検査なのです。

本記事では、「これだけは知っておきたい!脳神経検査の基礎」をテーマに解説していきます。

本記事を一通り読めば、脳神経検査の概要について理解することができるはずです!

- 脳神経の分類について知りたい!

- 具体的な検査方法について勉強したい!

上記のような方は、ぜひ参考にしていただき、今後の学習に役立ててください!

ブロックエディターに完全対応!

直感的な操作で簡単ブログ作成!

見るたび気分が上がるデザイン!

圧倒的な使い心地の最強テーマ!

圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性

そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」

\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /

脳神経検査の基礎知識

脳神経検査は、神経学的診察法の1つです。

主に脳機能画像診断法とともに、脳神経障害の回復や予後の診断に用いられています。

脳神経検査では、道具を使用して一定の順序と形式に従うことで、神経学的徴候を短時間で判断することができます。

検査の意義

作業療法分野における脳神経検査の意義は、以下のとおりです。

- 神経画像診断での責任病巣の推定が可能となる

- 脳神経障害の回復状態について把握できる

- 目標設定、治療計画立案、環境調整を行うための基礎となる

脳神経検査で確認される神経学的徴候と神経画像を組み合わせることで、責任病巣を推定することができます。

リハビリテーション専門職として関わるうえで、

- どの感覚に障害が出現しているのか

- 障害の特徴はどのようなものか

といったことについて知ることは、ADLやその代償方法について指導を行う上で欠かせません。

脳神経の機能的分類

脳神経は脳(脳幹を含む)から出る、左右12対の末梢神経線維です。

その作用は主に頭部や顔面の運動・感覚調節、一部は自律神経系にも影響を及ぼします

脳神経は、以下の4つの神経線維で構成されています。

- 求心性神経、知覚神経

- 遠心性神経

- 運動神経

- 混合神経

これらの用語について、補足して解説します。

求心性神経(afferent nerve)

求心性神経は、末梢臓器から脳に信号を伝える神経線維です。

主に、体性(somatic)と内臓(visceral)の2つに分類されます。

このうち体性知覚には、さらに以下のように分類されます。

- 一般外受容性知覚…温覚、痛覚、触覚

- 特殊外受容性知覚…視覚、聴覚

※一般外受容性知覚・・三叉神経、舌咽神経、迷走神経による信号伝達

※特殊外受容性知覚・・視神経、内耳神経による信号伝達

また、内臓知覚で特殊なものは、「味覚」「嗅覚」です。

- 味覚…顔面神経、舌咽神経、迷走神経により信号を伝達する

- 嗅覚…嗅神経が直接脳に接続し、信号を伝達する

遠心性神経(efferent nerve)

遠心性神経は、中枢から末梢に向かって信号を伝える神経線維です。

主に、以下のような神経線維が含まれます。

- 体性遠心性神経…動眼神経、滑車神経、外転神経、舌下神経

- 内臓遠心性神経…顔面神経、舌咽神経、迷走神経

検査実施時の留意点

作業療法士が行う脳神経検査は、必ずしも対面形式での実施に限りません。

作業活動中に対象者が疲労した時の表情、視線、話し方、応答の仕方等には、脳神経検査で見られた所見が現れやすいとされています。

そのため、日頃から対象者の言動や表情といった所作に注目することも非常に重要です。

定期的な観察・評価を通して、脳神経検査を疲労度や回復の程度、効果判定の指標として活用していきましょう。

【まとめ】脳神経と機能分類表

各脳神経とその機能分類について、以下表にまとめます。

| 脳神経 | 起始 | 停止 | 機能的分類 |

|---|---|---|---|

| 1.嗅神経 | 鼻粘膜嗅部 | 嗅球 | 知覚神経 |

| 2.視神経 | 眼球(神経細胞層) | 一次視覚野 | 知覚神経 |

| 3.動眼神経 | 動眼神経主核 | 上瞼挙筋、上直筋、内側直筋 下直筋、下斜筋 | 運動神経 |

| 4.滑車神経 | 滑車神経核 | 上斜筋 | 運動神経 |

| 5.三叉神経 | 三叉神経運動核、主知覚核 精髄路核、中脳路核 | 知覚部:顔面 運動部:深頭筋、咀嚼筋、 顎舌骨筋、顎二腹筋 | 混合神経 |

| 6.外転神経 | 橋(外転神経核) | 外側直筋 | 運動神経 |

| 7.顔面神経 | 延髄上部、橋背部 (顔面神経核) | 運動神経線維:浅頭筋、顎二腹筋 味覚神経線維:舌下線、顎下線 | 混合神経 |

| 8.聴神経 | 内耳 | 延髄、橋背部 | 知覚神経 |

| 9.舌咽神経 | 延髄 | 舌根 | 混合神経 |

| 10.迷走神経 | 延髄(迷走神経路核、 疑核、孤束核) | 頭部、頸部、胸部、腹部 | 混合神経 |

| 11.副神経 | 延髄、頸髄 | 胸鎖乳突筋、僧帽筋 | 運動神経 |

| 12.舌下神経 | 延髄(舌下神経核) | 舌筋 | 運動神経 |

上の表で「機能的分類」欄に記載しましたが、

- No. 1,2,8 ⇒ 知覚神経系

- No. 3,4,6,11,12 ⇒ 運動神経系

- No. 5,7,9,10 ⇒ 混合神経

といった分類がされています。

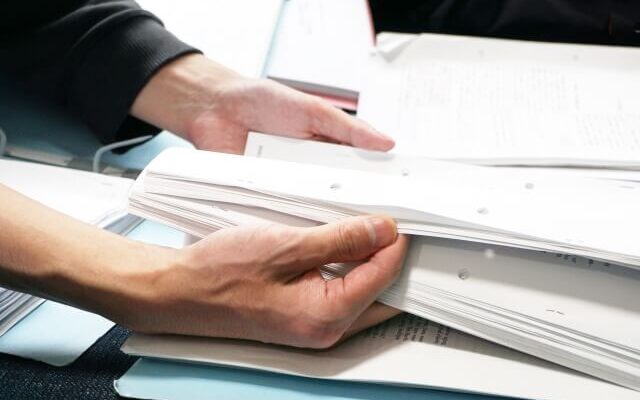

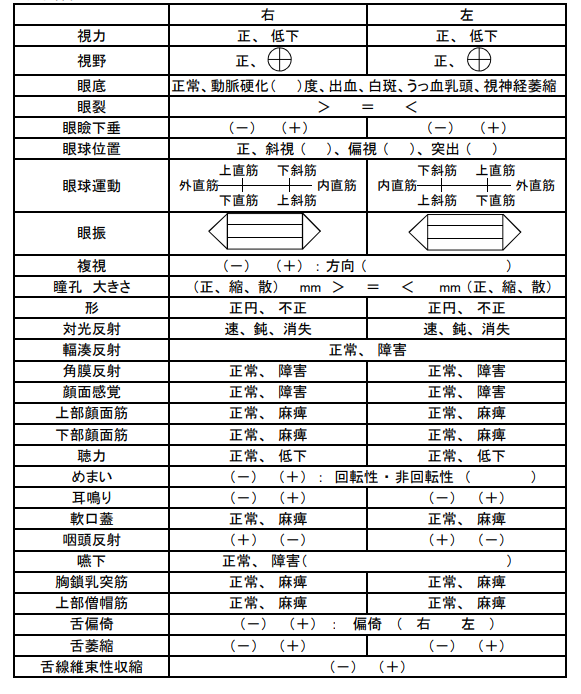

【参考】脳神経検査の記録表

参考までに、脳神経検査の記録表をご紹介します。

その他の検査でも共通して言えることですが、検査を行う前の事前準備が非常に重要です。

検査は手際良く行い、対象者の方に負担をかけ過ぎることがないように、念入りに準備をしておきましょう。

さいごに

本記事では、「これだけは知っておきたい!脳神経検査の基礎」をテーマに解説しました。

脳神経障害やその程度について評価することは、治療計画の立案~実際のADL動作指導を行う上で、重要な情報となります。

リハビリテーション分野とも関わりが深い分野ですので、今一度復習しておくことをおススメします。

今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。