N君

N君【ダニエルズのランニングフォーミュラ】という書籍が気になっています。購入する前に、どんな内容なのか概要について知りたいです。

こうした意見に答えます。

- 「ダニエルズのランニングフォーミュラ」概要

- ダニエルズ式トレーニングの特徴

本格的なマラソンシーズンに向けて、日頃からランニング・トレーニングに取り組んでいるという方も多いかと思います。

学生時代の部活動とちがって、「誰かに教えてもらいながら走っている」「チームに所属して複数人でメニューをこなしている」という方は少ないのではないでしょうか?

そんな時に役立つのが、トレーニング理論がまとめられた書籍です。。

数ある書籍の中でも世界的にベストセラーとなっているのが、今回紹介する【ダニエルズのランニングフォーミュラ】です。

こちらの書籍では、

- ランニングの基本原則

- トレーニングの原理

- 実際のトレーニングメニュー

といった感じで、理論~実践まで幅広く学ぶことができる一冊です。

要点をコンパクトに紹介していきますので、「購入前に概要を知っておきたい」という方は、ぜひ参考にしてください!

ブロックエディターに完全対応!

直感的な操作で簡単ブログ作成!

見るたび気分が上がるデザイン!

圧倒的な使い心地の最強テーマ!

圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性

そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」

\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /

「ダニエルズのランニングフォーミュラ」概要

この書籍の著者は、「世界最高のランニングコーチ」と称されるジャック・ダニエルズ氏です。

学生を含む世界屈指の中・長距離選手を、コーチ・メンターとしてサポートし、そのキャリアは55年を超えます。

ダニエルズ氏自身も近代五種でオリンピックで2度のメダリスト、世界選手権では優勝を果たすなど、競技者としての実績も残されています。

そんな世界的なコーチの指導方法を学ぶことができるのが、「ダニエルズのランニングフォーミュラ」なのです。

書籍の構成

こちらの書籍は、以下のような項目で構成されています。

PARTⅠ フォーミュラを理解する

- 1章:ランニングの成功を決める要素

- 2章:トレーニングの原理とテクニックのポイント

- 3章:生理学的能力のプロフィールとトレーニングのプロフィール

- 4章:トレーニングのタイプと強度

- 5章:VDOT

- 6章:環境に応じたトレーニング・高地トレーニング

- 7章:トレッドミルトレーニング

- 8章:体力向上のトレーニング

- 9章:休養と補助的トレーニング

PARTⅡ フォーミュラを応用する

- 10章:1シーズンの構築

- 11章:800mのトレーニング

- 12章:1500mから2マイルまでのトレーニング

- 13章:5kmと10kmのトレーニング

- 14章:クロスカントリーのトレーニング

- 15章:15kmから30kmまでのトレーニング

- 16章:マラソンのトレーニング

- 17章:ウルトラトレイルのトレーニング

- 18章:トライアスロンのトレーニング

この構成から分かるように、トレーニング理論~具体的なトレーニングプログラムといった実践的な内容まで、幅広く学ぶことができます。

マラソンだけをピックアップしているわけではなく、中距離種目やクロスカントリー、ウルトラマラソンやトライアスロンといった種目まで、多くのアスリートに役立つ内容となっています。

ダニエルズによるトレーニングの特徴

ダニエルズによるトレーニングの特徴として、以下の3つが挙げられます。

- トレーニング強度の分類

- VDOTを用いたトレーニング強度の設定

- 4つのフェーズによるトレーニングの組み立て

それぞれ順番に見ていきましょう

①:トレーニング強度の分類

書籍ではトレーニング強度を5つに分類し、練習メニューの大半はこれらから構成されていると述べています。

トレーニング強度の5つの分類

- E(Easy)ランニング

- M(Marathon)ランニング

- T(Threshold)ランニング

- I(Interval)ランニング

- R(Repetition)ランニング

カピまる

カピまるトレーニング強度は、【E⇒M⇒T⇒I⇒R】の順に高くなっているよ!

各トレーニングの内容や目的については、以下のとおりです。

| 項目 | トレーニング強度 | 目的・効果 | 週間走行距離に対する練習量 |

|---|---|---|---|

| E | 59~74% | 心筋の強化 血管新生の促進 | 25~30% |

| M | 75~84% | ペースに慣れる | 15~20% |

| T | 85~88% | 持久力強化 | 10% |

| I | 95~100% | 有酸素性能力の向上 | 10km or 8%のどちらか少ない方 |

| R | 105~120% | 無酸素性能力の向上 ランニングエコノミー スピードの向上 | 8km or 5%のどちらか少ない方 |

この表から、以下の2点が大切であることが分かります。

- 練習の大部分はEペース(ジョギング)

- 特定の練習ばかり行うのは非効率的

【Eペース(ジョギング)+○○】といったように、強度の低いものと高いものを組み合わせてトレーニングを行うことが効果的だと言えます。

②:VDOTを用いたトレーニング強度の設定

VDOTは、ダニエルズ氏がオリジナルで考案したもののひとつです。

これは、

- VO2max

- 最大強度の速度におけるランニングエコノミー

- レースにおける距離別%VO2max

といったデータをもとに作成された、ランニングの実力を測る独自の指標です。

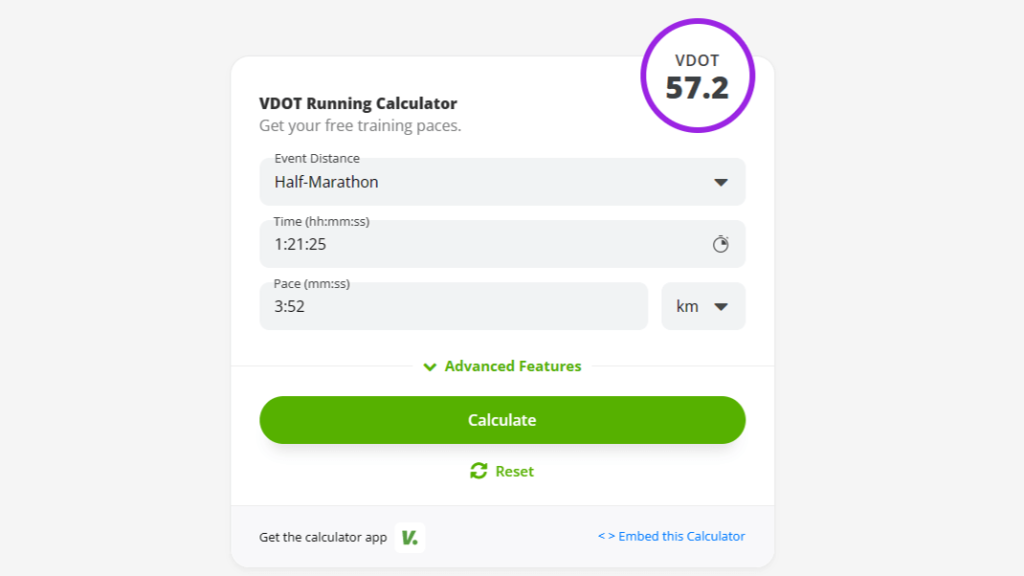

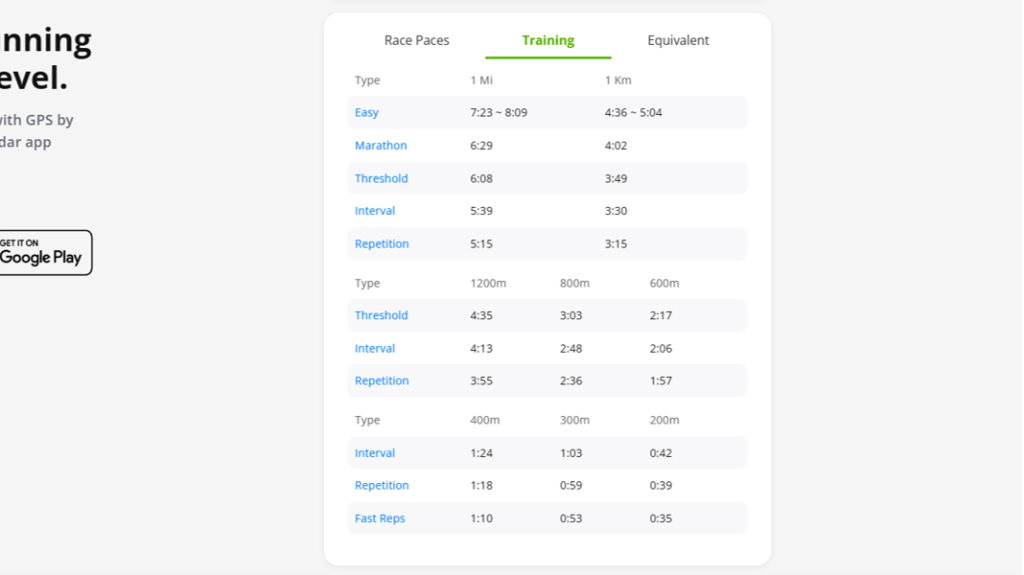

こちらのサイトから、実際にVDOTの数値をカンタンに算出できるので、試しにやってみましょう。

ちなみに、僕の記録から算出したものがコチラ↓

あわせてトレーニング強度(E,M,T,I,R)についても数値で示してくれるので、すぐにトレーニングに応用できて非常に便利です。

これを参考にメニューを考えれば、適度な負荷で効率よくトレーニングをこなすことが可能となります。

③:4つのフェーズによるトレーニングの組み立て

ダニエルズ氏によると、1シーズンを4つのフェーズに分けて考えることが大切だとしています。

| フェーズ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| Ⅰ | 基礎トレーニング | 基盤の構築 ケガの予防 |

| Ⅱ | 質の高いトレーニングを行う はじめの段階 | 速いスピードへの適応 |

| Ⅲ | 質の高いトレーニングを行う 移行期の段階 | 有酸素性能力の向上 |

| Ⅳ | 質の高いトレーニングを行う さいごの段階 | 持久力の向上 スピードの強化 |

各フェーズの長さは、どの競技も同じというわけではありません。

- 中距離を走る⇒Rペースも積極的に行う。

- マラソンを走る⇒Iペースの頻度を増やす

といったように、自分が挑戦するレースに応じて設定することが大切だとしています。

こちらの書籍には、800m~トライアスロンまで、さまざまな種目におけるトレーニングメニューが掲載されています。

カピまる

カピまるトレーニング内容を参考にしたい!という方は、一度読んでみる価値は十分にあると思うよ!

まとめ:「ダニエルズのランニングフォーミュラ」は必読です。

以上、「ダニエルズのランニングフォーミュラ」の概要について紹介しました。

- ランニングの基本原則

- トレーニングの原理

- 実際のトレーニングメニュー

といった内容について、これほど詳しく解説されている本は、他を探してもそうありません。

この記事では紹介しきれないほどボリューム満点な一冊なので、気になった方はぜひ一読してみてください!

カピまる

カピまる【世界的なコーチの理論を学んで、トレーニングに活かしたい!】という方は、絶対に読むべきだと思うよ!

今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。