N君

N君認知機能に対する評価について勉強したいな!

カピまる

カピまる絶対に知っておくべき!超重要な評価スケールについて解説するよ!

わが国では、「認知症」が大きな社会的課題となりつつあります。

医療従事者のみならず、一般の方が認知症の方と接する機会も非常に多くなったのではないでしょうか。

その人らしく生きるためには、こうした認知機能に対して正しく理解し、適切な支援を行うことが大切です。

今回は、認知機能に対する主要な評価スケールである『HDS-R』について解説します。

- HDS-Rの概要について学びたい!

- 検査の要点について復習したい!

- 臨床場面での使用を検討している!

上記のような方は、ぜひ参考にしていただき、今後の学習に役立ててください!

ブロックエディターに完全対応!

直感的な操作で簡単ブログ作成!

見るたび気分が上がるデザイン!

圧倒的な使い心地の最強テーマ!

圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性

そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」

\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /

HDS-Rの基礎知識

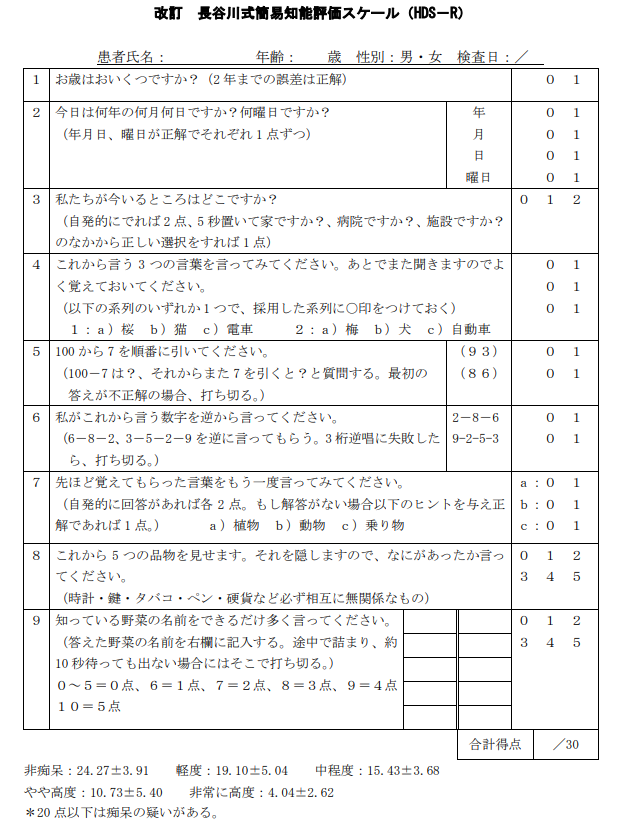

HDS-Rは、「Hasegawa Dementia Scale-Revised 」の略称です。

1974年に認知症を判定する尺度として開発され、現在は「長谷川式認知症スケール」という名称で使用されています。

HDS-Rは、MMSEと同様、さまざまな認知機能を検査できるスクリーニング検査として、広く使用されています。

主な検査項目

HDS-Rにおける検査項目は、以下のとおりです。

- 年齢

- 見当識(時間・場所)

- 即時記憶

- 計算

- 数字の逆唱

- 遅延再生

- 物品記銘

- 言語流暢性

検査に必要な物品

HDS-Rを行う際は、事前に以下の物品を準備しておきましょう。

- 評価用紙

- 筆記用具

- 5つの道具(質問8で使用)

5つの道具として、以下のようなものを準備しておきましょう。

- 時計

- カギ

- ボールペン

- はさみ

- 硬貨

検査の特徴

HDS-Rの特徴は、以下のとおりです。

- 主に国内で広く使用されている

- 誰でも簡単に行える

- 約5~10分程で検査できる

- 検査にかかる負担が比較的少ない

- 見当識、記憶に関する項目が多い

- すべて言語で回答をもとめる、言語課題である

MMSEとの相違点

同じ認知機能スクリーニング検査であるMMSEとの相違点は、以下のとおりです。

共通する点

- 国内で広く一般に使用されている

- 誰でも簡単に行える

- 検査にかかる負担が比較的少ない

どちらの検査も、スクリーニング検査として国内で幅広く使用されています。

医療従事者かどうかを問わず、誰でも手軽に使用できる内容となっています。

また10分~15分程で行えるため、検査にかかる負担が小さいことも共通しています。

異なる点

- HDS-Rは、見当識や記憶に関する項目が中心

- HDS-Rは、すべての項目が言語課題で構成される

2つの検査で異なるのは、①検査項目 ②回答方法 の2点です。

HDS-Rは、見当識や記憶に関する項目を中心に構成されており、すべての回答を言語で行う言語課題です。

臨床場面では、2つの検査のちがいを考慮して、MMSEとHDS-Rを併せて検査することが多いです。

どちらも実施頻度が高い検査なので、大まかな概要や手技について、今一度確認しておきましょう。

HDS-Rのカットオフ値

HDS-Rは、30点満点中

- 21点以上⇒「健常」

- 20点以下⇒「認知症の疑いあり」

と定めています。

HDS-Rはあくまでスクリーニング検査であり、重症度分類を行うための検査ではありません。

※参考までに、重症度分類を行った際の研究では以下のように報告されています。

- 非認知症群 :24.27 ± 3.91点

- 軽度認知症群 :19.10 ± 5.04点

- 中等度認知症群 :15.43 ± 3.68点

- やや高度認知症群 :10.73 ± 5.40点

- 非常に高度認知症群: 4.04 ± 2.62点

カットオフ値以上でも要注意

N君

N君検査の結果、カットオフ値以上だね!認知症の心配はなしっと・・・

カピまる

カピまるちょっと待った!!!その理解だとマズイよ!!

検査の結果、カットオフ値21点以上であったとしても注意が必要です。

HDS-Rには記憶に関する項目が多く含まれており、たとえカットオフ値以上であっても、軽度認知症(MCI)と診断される可能性があります。

総得点だけに着目するのではなく、各項目ごとの結果を深堀りしていくことが大切です。

実施上の注意点

検査を行う際の注意点としては、以下の6つを押さえておきましょう。

- 体調が良い時に行う

- 静かで集中できる環境の中で実施する

- 勝手なアレンジを加えない

- 事前にどの程度聞き取れるか、聴力を確認する

- 10秒経ったら打ち切り、次の質問にうつる

- 失語症の疑いがある場合、問8, 9で検査の可否を確認する

このうち、一部抜粋して解説していきます。

静かで集中できる環境を設定する

認知機能の低下が見られる方は、周囲の音やモノの動きに敏感で集中できないことがあります。

検査を行う際は、必ず静かで集中できる環境を設定しましょう。

HDS-Rは言語課題ということもあって、騒がしい環境の中では検者の声が届きにくくなったり、何度もくり返し質問をしなければ理解してもらえないことも考えられます。

検査を正確に行うためにも、なるべく個室で検査を行うようにしましょう。

勝手なアレンジを加えない

検査の実施に慣れてくると、

- 被験者に対する質問の仕方

- 採点の仕方

に対して、自分で勝手なアレンジを加えてしまうことが懸念されます。

正誤の基準や質問方法については、評価用紙に記載がきちんとされていますので、必ずそれに沿った実施を行いましょう。

だらだらと検査を続けない

特に注意が必要なのは、「だらだらと検査を続けない」ことです。

一定時間答えられなければ、すぐに打ち切り次の質問にうつることが重要です。

N君

N君もう少し時間をかければ答えそう・・

そうした思いでくり返し質問をし、相手が答えるまで粘ろうとする方も少なくありません。

決まった時間で必ず検査を打ち切り、マニュアルに沿った正しい実施を心掛けましょう。

相手を不快にさせる恐れも・・

認知機能検査の対象となるのは、その多くが高齢者です。

少し言い方を悪くすると、「自分よりも年下の若造からまるで馬鹿にするかのような質問をいくつもされ、答えられなければ恥をかかされる検査」です。

知らない人に良く分からない場所に連れていかれ、不安やストレスも感じることでしょう。

人によっては、不快に感じてもおかしくありません。

マイナス面を理解し、適切に対処する!

検査を行う立場としては、こうしたマイナスな側面についてを知ることが重要です。

そしてそのマイナスな側面に対し、適切に対処する必要があります。

検査を実施する際には、被験者の方とある程度打ち解けて警戒心を解いてから行いましょう。

そしてさらに、

- 「この施設を利用されている方皆さんにお願いをしています」

- 「答えられる範囲でいいので気軽に回答してください」

- 「○○さんにとって簡単すぎる、不快に感じられる質問があるかもしれませんがご容赦下さい」

といったように、事前にしっかりとことわりを入れておきましょう。

認知機能検査は、経過観察の過程で人によっては何度も受ける可能性があります。

その都度気分よく検査を受けてもらえるように、被験者の方への配慮を欠かさないようにしましょう。

結果の解釈

HDS-Rでは、記憶に関する項目の配点が高くなっています。

そのため、アルツハイマー型認知症の鑑別において有用であると考えられています。

特に、遅延再生(質問4, 7)や言語流暢性(質問9)の項目で減点が大きくなる傾向があります。

また、5つの物品記銘(質問8)のような視覚的な即時記憶と遅延再生(質問4, 7)のような聴覚的な即時記憶とでは、感覚様式が異なります。

どの感覚様式における記憶機能が低下しているか判断し、適切な介入へと繋げる意識を持つようにしましょう。

さいごに

本記事では、認知機能に対する主要な評価スケール『MMSE』について解説しました。

誰もが簡単に実施できるスクリーニング検査である一方、

- 検査の概要

- 実施上の注意点

- 結果の解釈の仕方

といったように、知っておくべきポイントがいくつもあります。

臨床などで実施する前には、今一度復習しておくことをおススメします。

以下の記事では、認知機能に対するその他の評価スケールについて解説しています。

今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。