N君

N君実習のレポートってどうやって書けば良いんだろう。上手くまとめられるか不安だなぁ。

こうした悩みに答えます。

- レポート作成のルール

- 記載すべき項目まとめ

作業療法臨床実習において、最も大きなウェイトを占めているのがレポート作成です。

実習に向けて専門知識や手技についてはたくさん学ぶ一方、レポートの書き方について学ぶ機会はほぼないのが現状です。

そのため、

- いざ書こうと思っても進まない・・

- 何から書けばいいか分からない・・

- 書くのに時間がかかってしまう・・

こうした状態に陥ってしまい、実習で苦しんでいる・・という方もいるかと思います。

そこで今回は、「作業療法臨床実習レポートの書き方」について、レポート作成のルールや記載すべき項目について詳しくまとめます。

本記事で紹介するポイントは、

- 臨床実習Ⅰ(基礎学実習)

- 臨床実習Ⅱ(評価学実習)

- 臨床実習Ⅲ(総合実習)

といった、あらゆる実習で活用できる内容となっています。

「これから実習を控えている」「レポートの書き方を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

ブロックエディターに完全対応!

直感的な操作で簡単ブログ作成!

見るたび気分が上がるデザイン!

圧倒的な使い心地の最強テーマ!

圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性

そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」

\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /

【はじめに】レポート作成時のルールを確認しよう

レポートを書き始める前に、まずは作成時のルールについて確認しておきましょう。

ルール①:書式について

レポートの書式に関するルールは、以下のとおりです。

- 用紙・・基本A4サイズ(場合によってはA3)

- 枚数・・特に決まりなし(多すぎはNG)

- 印刷・・片面・両面どちらでも可

レポートは、A4サイズで作成するのが一般的です。

症例報告を行う際など、場合によってはA3サイズで作成することもあります。

枚数について具体的な決まりはないですが、あまり多すぎると「まとまっていない」と判断されかねないので注意しましょう。

ルール②:記載方法について

次にレポートの記載方法に関するルールは、以下のとおりです。

- 字体・・MSゴシック、MS明朝

- 文体・・「である調」「ですます調」に統一する

- 文章・・主語と述語は明確に。一文が長くなり過ぎないように。

- 漢字・・常用漢字を使用する

- 仮名・・現代仮名遣いを使用する

- 句読点・・文全体を見て、バランスよく配置する

- 見出し・・大項目「Ⅰ、Ⅱ」中項目「(1)、(2)」小項目「a、b」など

この中で気を付ける必要があるのは、「文体」と「文章の長さ」です。

レポートは相手に読んでもらう必要があるので、「読みやすい」「理解しやすい」文章を書くことが大切です。

一文が長くなりそうなときは、以下のように

- 大項目→ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)

- 中項目→アラビア数字(1、2、3)

- 小項目→アラビア数字+カッコ書き((1)、(2)、(3))

- その他→アルファベット(a、b、c)や数字(①、②、③)

といった見出し表記で、小項目に分けて記載しましょう。

レポートに記載すべき項目一覧

N君

N君基本的なルールは理解できたけど、具体的にどうやって書けばいいんだ・・?

カピまる

カピまる記載する項目は決まっているから、型(テンプレート)に沿って書くことが大切なんだ!

レポートを作成する際には、以下の項目に沿って書きすすめることが大切です。

- はじめに(タイトル+要約文)

- 症例プロフィール

- 医学的情報

- 社会的情報

- 他部門からの情報

- 作業療法評価

- ICFによる整理

- 統合と解釈

- 目標設定、治療計画立案

- 治療経過(中期評価、最終評価)

- 考察、まとめ

- 参考文献

各項目について、詳しく解説していきます。

項目①:はじめに(タイトル+要約文)

ここでは、『どのようなケースを報告しようとしているか』をまとめます。

レポート全体で言いたいこととして、タイトルと要約文を記載する必要があります。

具体的には、

- どのような障がいがあるか

- 病前の生活はどうだったか

- 何に対して介入を行ったか

といったことを踏まえながら、介入の目的や動機を簡潔にまとめます。

項目②:症例プロフィール

症例プロフィールでは、

- 氏名

- 性別

- 年齢

- 利き手

- 婚姻の有無

といった内容について記載します。

氏名は「伏せ字」もしくは「イニシャル表記」、年齢は『○○代』として具体的に書きすぎないよう配慮しましょう。

項目③:医学的情報

医学的情報では、

- 診断名

- 障がい名

- 合併症

- 現病歴

- 既往歴

といった内容について記載します。

症例プロフィールと同様に、「人物が特定されない」ように配慮することに注意しましょう。

ある時点(生まれた年など)をX年とし、「X+○○年」と表記しましょう。

障がい名などは略語を使わず、正式な医学用語で記載しましょう。

項目④:社会的情報

社会的情報では、

- 家族歴

- 家族構成

- キーパーソン

- 生活歴

- 家屋環境

- 経済状況

- 保険の有無

- その他(趣味・興味など)

といった内容について記載します。

こうした情報は、退院・転院を検討する際に必要な情報となります。

他職種の方も参考にする項目ですので、できるかぎり正確に記載しましょう。

項目⑤:他部門からの情報

他部門からの情報収集を行う際は、以下について確認しましょう。

- 医師→予後予測、リスク管理など

- 看護師→1日の生活状況

- 理学療法士→歩行機能

- 言語聴覚士→摂食・嚥下機能

- ソーシャルワーカー→今後の転院先など

必要な情報について、簡潔にまとめるように心がけましょう。

項目⑥:作業療法評価

カルテや他職種から情報収集を行い、必要な評価をピックアップして行います。

作業療法評価の例としては、

- 面接、観察、問診

- ROM

- MMT

- ブルンストローム

- 感覚検査

- 筋緊張検査

- 反射検査

- バイタルサインの測定方法

- 協調性検査

- 高次脳機能検査

- 上肢機能検査

- ADL評価

などが挙げられます。

評価によっては、負担が大きい評価も含まれるので必要なもののみ実施しましょう。

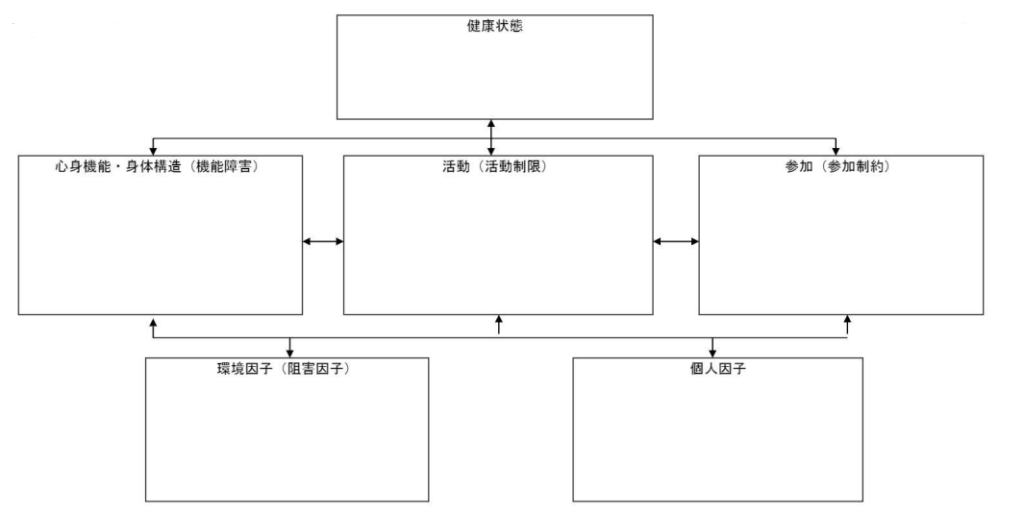

項目⑦:ICFによる情報整理

ICF(国際生活機能分類)とは、「生活機能と障害に関する分類法」のことです。

以下の図のように、

- 健康状態

- 心身機能・身体構造

- 活動

- 参加

- 環境因子

- 個人因子

といった5つの要素で構成されています。

図で整理して視覚化することによって、問題点や介入のポイントを明確にすることができます。

項目⑧:統合と解釈

「統合と解釈」とは、

- 面接で聞き取った患者さんの訴え

- 観察で明らかになったADL動作の問題点

- 作業療法評価の結果

といった情報を結び付けて、その後の目標設定やプログラム立案を行う過程のことです。

最も重要な過程の1つであり、実習中に1番時間と労力をかけて取り組む部分でもあります。

項目⑨:目標設定、治療計画立案

目標設定をする際は、

- 長期目標・・希望に限りなく近いもの

- 中期目標・・退院日に達成できるもの

- 短期目標・・確実に達成できるもの

といったように、細かく分けて設定することがとても大切です。

短期目標が達成できてないのに中期・長期目標が達成できることはありません。

しっかりとした目標が立てば、おのずと治療プログラムも具体的なものとなるはずです。

項目⑩:治療経過(中期評価、最終評価)

治療プログラムを行った場合、結果の振り返りを行いましょう。

具体的には、

- 患者さんの変化(心理面・身体面)

- セラピストの関わり方の変化

- 患者さんとセラピストとの関係性の変化

といったように、自分が介入を行ったことで生じた事実を客観的に記載します。

項目⑪:考察、まとめ

ここでは、治療プログラムやその結果に対し、検討した自分の意見について記載します。

介入の根拠を示すために、参考文献をいくつか示すことも大切です。

まとめの際は、結語は未来に向けての課題などを書いても構いません。

項目⑫:参考文献

レポートのさいごに、参考文献を記載しておきましょう。

治療計画の見直しや考察を行う上で、根拠となる情報源を示すことでレポートの信用性が高まります。

いつか見直す時にも役立つので、その都度まとめておくと便利です。

まとめ:作業療法臨床実習レポートの書き方について

以上、「作業療法臨床実習レポートの書き方」でした。

さいごにもう一度おさらいしておきましょう。

レポートに記載すべき項目まとめ

- はじめに(タイトル+要約文)

- 症例プロフィール

- 医学的情報

- 社会的情報

- 他部門からの情報

- 作業療法評価

- ICFによる整理

- 統合と解釈

- 目標設定、治療計画立案

- 治療経過(中期評価、最終評価)

- 考察、まとめ

- 参考文献

少しでも効率よく実習を進められるよう、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

また以下の記事では、レポート作成に役立つ「SOAP」という手法について解説しています↓↓