N君

N君注意障害に対する評価について勉強したいなぁ。

カピまる

カピまるそれならTMTについて解説しよう!

- 作業中にミスしやすくなる

- 同時に複数の仕事をこなせない

- 集中力が続かない

注意障害では、こうした症状が見られるといった特徴があります。

本人が抱える症状を理解するうえで、評価を適切に実施することはとても大切なことです。

そこで今回は、注意障害に対する主要な評価スケール『TMT-A, B』について解説します。

- 注意障害に対する評価方法について学びたい!

- 『TMT‐A、B』の概要について勉強したい!

- 臨床場面での実施を検討している!

上記のような方は、ぜひ参考にしていただき、今後の学習に役立ててください!

ブロックエディターに完全対応!

直感的な操作で簡単ブログ作成!

見るたび気分が上がるデザイン!

圧倒的な使い心地の最強テーマ!

圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性

そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」

\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /

TMT‐A、Bの基礎知識

TMTとは、トレイルメイキングテスト(Trail Making Test)の略称であり、

- TMT-A

- TMT-B

という2種類の検査から構成されています。

トレイルメイキングテストは、

- 外傷性脳損傷による高次脳機能障害

- 軽度認知障害(MCI)や比較的軽度の認知症

- 遂行機能障害

といった障害に対する評価法としても、高い信頼性と妥当性が報告されています。

評価できる注意に関連する機能

TMT-A、Bによって評価できる注意に関連する機能は、以下のとおりです。

- 各種注意機能(持続性・選択性・転換性・配分性)

- ワーキングメモリー

- 空間的探索

- 処理速度

- 保続

- 衝動性

注意に関するさまざまな機能について、総合的に評価することができます。

近年、自動車運転の適性に関する神経心理評価法としての位置づけも高まっています。

使用する物品一覧

検査を実施するにあたって、以下の物品について事前に準備しておきましょう。

- 評価用紙

- 鉛筆

- ストップウォッチ(時計)

N君

N君必要な物品はこれだけでいいんだね!

カピまる

カピまる手軽に実施できるから、使い勝手がいいんだ!

口頭での理解が難しい場合もあるため、デモンストレーション用に紙を1枚用意しておきましょう。

TMT-A、Bでは、特に「時間」の記録が大切です。

ストップウォッチや時計など、時間が計測できるものは忘れずに準備しておきましょう。

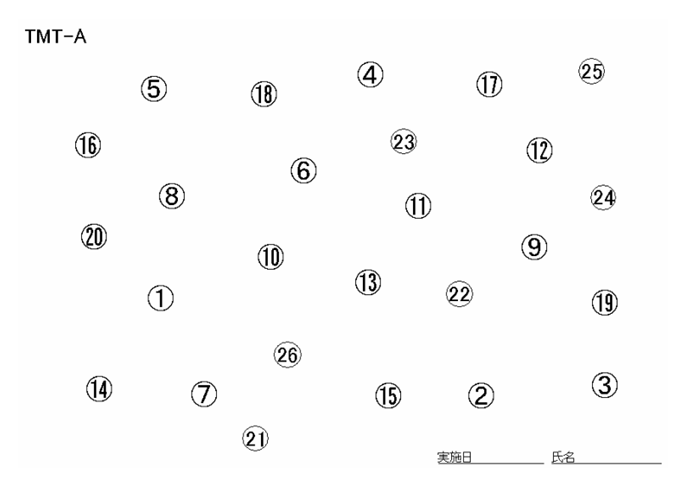

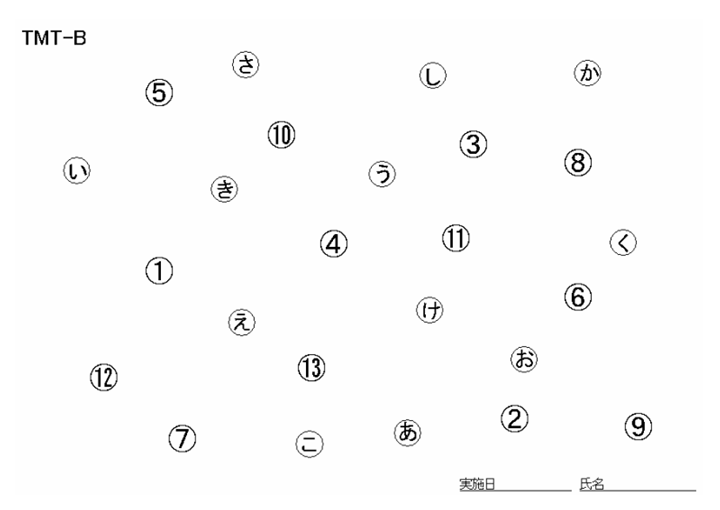

TMT-A、Bの評価用紙

以下の用紙は臨床でも実際に使用されているものですので、必要に応じてご活用ください。

TMT-A

TMT-B

TMT-A、Bの実施要領

次に、TMT-A、Bの実施方法等について解説していきます。

TMT-A、Bの実施方法

TMT‐A、Bとは、以下のような課題を使用します。

- TMT-A…1~25の数字を順番に結んでいく課題

- TMT-B…数字と五十音を交互に結んでいく課題

それぞれ、『練習課題→本番』の順に実施します。

特に、TMT-Bは検査内容が理解しにくいため、必ず練習課題から行いましょう。

A、Bどちらの課題も、①完成までにかかった時間、②誤反応数を記録します。

TMT-Aの教示方法

TMT‐Aでは、被験者に対して以下のように説明を行います。

- 「数字が1から26まで、ばらばらに書いてあります。」

- 「はじめの合図で、1‐2‐3‐4…と順番に線で結んでください」

- 「できるだけ早く・正確に行ってください」

- 「途中で間違ったことに気付いたら、戻ってやり直して構いません」

TMT-Bの教示方法

同様に、TMT‐Bでは、以下のように説明を行います。

- 「数字が1から13まで、平仮名が『あ』から『し』までばらばらに書いてあります。」

- 「はじめの合図で、1‐あ-2‐い-3‐う…と『数字-平仮名』の順番に線で結んでください」

- 「できるだけ早く・正確に行ってください」

- 「途中で間違ったことに気付いたら、戻ってやり直して構いません」

TMT-Bは、実施方法が複雑なため、口頭では伝わりにくいことが多いです。

事前に用意した紙を使い、デモンストレーションを行いながら説明を行うことをおススメします。

TMT-A、Bの相違点について

N君

N君TMT-A、Bの違いや共通点は何だろう?

次に、TMT-A、B2つの検査における相違点について解説していきます。

共通点について

2つの検査における共通点は、以下のとおりです。

- 特定の数字・文字を線で結んでいく課題

- 完了するまでの計測時間で評価を行う

- 各種注意機能について評価することができる

どちらの検査も、特定の数字・文字を線で結ぶ課題になっています。

TMT-A、Bを行うことによって、

- 視空間認知機能

- 目と手の協調性

- 視野や視力

- 情報処理能力

- 各種注意機能(持続性・選択性・転換性・配分性)

- ワーキングメモリー

といったさまざまな注意に関連する機能について、総合的に評価することができます。

異なる点について

2つの検査における異なる点は、以下のとおりです。

- TMT-Aは『数字』、TMT-Bは『数字と平仮名』を結ぶ課題

- TMT-Bの方が難度が高く、より高いレベルでの注意機能が必要である

先ほどご紹介した、

- 視空間認知機能

- 目と手の協調性

- 視野や視力

- 情報処理能力

- 各種注意機能(持続性・選択性・転換性・配分性)

- ワーキングメモリー

といった機能に加えて、TMT-Bでは、

- 注意の転換・変換能力

- 遂行能力

といった、より高いレベルでの注意機能が要求されます。

年齢別平均値とカットオフ値について

TMT-A/Bの平均値とカットオフ値は、以下のとおりです。

TMT-Aの年齢別平均値

| 年齢群 | 平均回答時間(秒) | 標準偏差 |

| 20歳代 | 66.9 | 15.4 |

| 30歳代 | 70.9 | 18.5 |

| 40歳代 | 87.2 | 27.9 |

| 50歳代 | 109.3 | 35.6 |

| 60歳代 | 157.6 | 65.8 |

TMT-Bの年齢別平均値

| 年齢群 | 平均回答時間(秒) | 標準偏差 |

| 20歳代 | 83.9 | 23.7 |

| 30歳代 | 90.1 | 25.3 |

| 40歳代 | 121.2 | 48.6 |

| 50歳代 | 150.2 | 51.3 |

| 60歳代 | 216.2 | 84.7 |

N君

N君TMT-Bの方が難しいだけあって、時間がかかっているね!

カピまる

カピまる難易度には大きな差がありそうだね!

さいごに

今回は、注意障害に対する評価スケールである『TMT-A, B』について解説しました。

注意機能障害は、リハビリ専門職とも関わりが深い障害の1つです。

TMT-A、Bは、どちらも臨床で使用する機会が多いので、今一度概要について確認しておきましょう。

以下の記事では、注意障害に対するその他の評価スケールについて、詳しく解説しています。

また、以下の記事では、『注意障害に対するリハビリテーション』について解説しています。

これらの記事も、併せてご覧ください。

今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。