N君

N君注意障害について勉強したいなぁ。

カピまる

カピまる概要から具体的な評価方法まで、くわしくまとめていくよ!

- 作業中にミスしやすくなる

- 同時に複数の仕事をこなせない

- 集中力が続かない

注意障害では、こうした症状が見られるといった特徴があります。

本人が抱える症状を理解するうえで、評価を適切に実施することはとても大切なことです。

本記事では、注意障害の概要をはじめとして、具体的な評価方法について解説していきます。

またリハビリ場面で使用できる課題プリントについて、併せてご紹介していきます。

注意障害についてこれから学ぶ方だけでなく、現場で働く方も必見の内容となっています。

- 注意機能の概要について復習したい!

- 注意障害に対する評価方法を知りたい!

- リハビリで使える課題プリントが欲しい!

上記に該当する方は、ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてみてください!

ブロックエディターに完全対応!

直感的な操作で簡単ブログ作成!

見るたび気分が上がるデザイン!

圧倒的な使い心地の最強テーマ!

圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性

そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」

\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /

注意機能の概要まとめ

注意障害についてお話しする前に、注意機能の概要についてまとめます。

そもそも「注意」とは?

「注意」とは、まとめると以下のような機能です。

つまり、対象に意識を集中させ、持続させる機能を意味します。

「注意」≒「集中力」と置き換えると、理解しやすいかもしれません。

- 長い時間集中することができない

- 見落とし、ミスが多い

こうした状態は、ある種の「注意(≒集中力)が低下した状態」と言えます。

主な分類方法

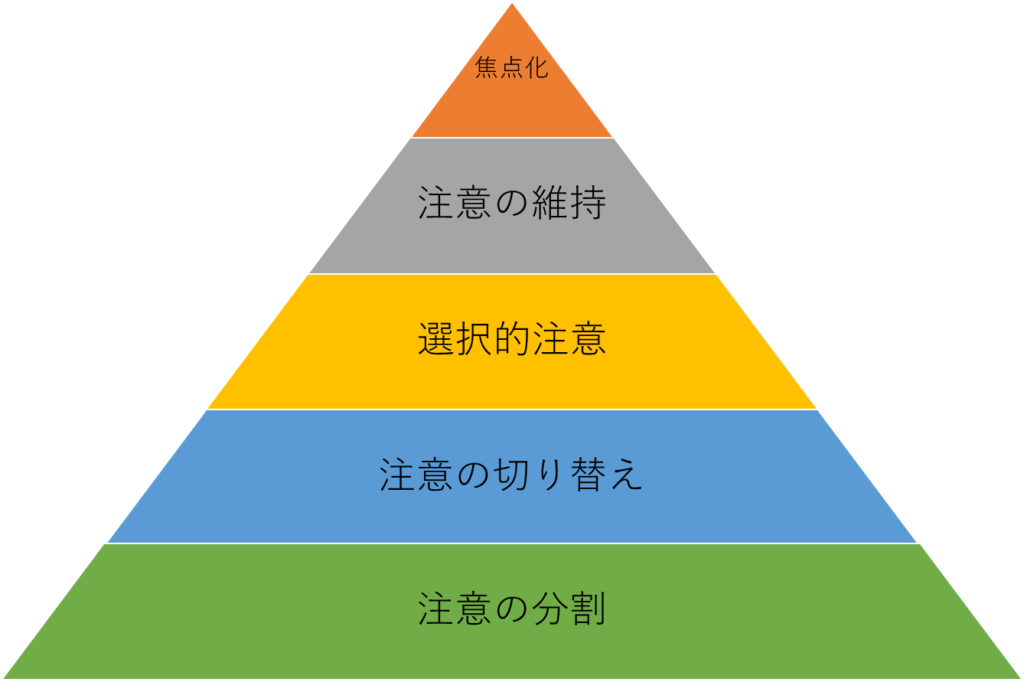

注意機能は、一般的に

- 全般性注意機能

- 空間性注意機能

の2つに分類されています。

全般性注意機能

全般性注意機能は、その名のとおり注意機能全般のことを意味しており、さらに以下のように分類されます。

| 段階 | 機能 |

|---|---|

| 注意の焦点化(感度) | 特定の感覚刺激に反応する機能 |

| 注意の維持(持続性) | 連続あるいは繰り返して一貫した反応を行う機能 |

| 選択的注意(選択性) | 干渉刺激がある場合に、行動や注意を維持できる機能 |

| 注意の切り替え(転換性) | 異なる課題間で、注意を移動できる機能 |

| 注意の分割(配分性) | 複数の課題に並行して対応できる機能 |

これら5つの機能は階層性を有し、下位の注意機能が上位の注意機能の基礎となります。

空間性注意機能

空間性注意機能とは、外界と自分との空間的関係における注意のことです。

視覚(認知)と運動(反応)と密接に関わっているとされています。

注意障害の基礎知識

次に、注意障害の概要について解説していきます。

「注意障害」の定義

注意障害とは、日常生活場面で必要とされる注意機能が低下した状態のことです。

先ほど注意機能は、

- 全般性注意機能

- 空間性注意機能

の2つに分類されると述べましたが、注意障害はこのうち全般性注意機能の障害を意味します。

主な4つの分類

注意障害は、主に以下の4つに分類されます。

- 持続性注意の障害

- 選択性注意の障害

- 転換性注意の障害

- 配分性注意の障害

それぞれの概要と、障害の例についてご紹介します。

持続性注意の障害

持続性注意が障害されると、集中力が続かないといった症状が見られます。

単純な課題であっても長時間続けられず、別のことに意識が向いてしまったりします。

- 単純な課題を続けられない

- 時間が経つにつれて見落としや誤りが増える

- 途中で眠くなってしまう

選択性注意の障害

選択性注意は、しばしば「カクテルパーティー効果」とも呼ばれます。

これは、立食パーティーで騒がしい状況の中でも、特定の人達の会話に耳を澄ませ、それを聞き取ることが出来る機能を意味します。

選択性注意が障害されると、ターゲットとする刺激と外部からの干渉刺激との区別が困難になり、注意が散漫になってしまいます。

- 騒がしい中だと、会話に集中できない

- お店にある商品の中から、特定の物が見つけられない

- 外で待ち合わせをすると、友人を見つけられない

転換性注意の障害

転換性注意とは、特定の課題に向けて注意を維持している状態でも、周囲に対しても意識を向け、場合によっては注意の対象を変更する機能のことです。

障害された場合、こうした注意の切り替えが困難になる症状が見られます。

また反対に、過剰に注意が転換してしまう症状が出現することもあります。

- 1つの課題に集中し、他の課題が手付かずになる

- まわりに意識が向かず、自己中心的な行動を取る

- まわりが気になり、注意が散漫になる

配分性注意の障害

配分性注意が障害されると、複数の刺激に対して同時に注意を向けられなくなります。

1つの課題や検査では問題が無くても、2つの課題や検査を行った際に、配分性注意の障害が発見されることがあります。

- 一度に複数の品物の調理が行えない

- 自動車を運転している際に、周囲の状況に意識を向けられない

- 電話をしながら、メモを取ることができない

注意障害に対する4つのアプローチ

注意障害に対するアプローチ方法には、以下の4つがあります。

- 全般的アプローチ

- 特異的アプローチ

- 動作課題

- 環境調整

注意障害では、

- 作業中にミスしやすくなる

- 同時に複数の仕事をこなせない

- 集中力が続かない

といった症状がみられ、日常生活を送るうえで大きな影響を及ぼします。

自立した生活を送れるよう支援を行うためには、注意障害に対する適切なアプローチ方法を知ることが大切です。

作業療法を行う上での大原則

注意障害に対してアプローチを行う上で、以下の点は必ず押さえておきましょう。

- しっかりと覚醒した状態のときにリハビリを行う

- 課題の難易度は、低いもの→高いものの順に行う

- 結果に対するフィードバックを適宜行う

しっかりと覚醒した状態のときにリハビリを行う

十分に覚醒していない場合、

- 課題に集中できない

- 過度に疲労を感じてしまう

といった状態に陥る可能性が高くなります。

N君

N君眠たい時や疲れている時だよね!

確かに集中しろと言われても難しいよ…。

何よりもまず初めに、課題を実施できる状態であるかどうか確認するようにしましょう。

課題の難易度は、低いもの⇒高いものの順に行う

課題を実施する順番にも、注意が必要です。

- 簡単すぎる問題が続く場合

- 難しすぎる問題が続く場合

こうした課題では、その方の機能を適切に評価することができません。

少しずつ難易度を上げていくことで、集中力を長時間保つことが可能となり、正しく評価することができます。

難しい課題ばかりくり返し行ってしまうと、

カピまる

カピまる全然できなかった…自分はなんてダメな人間なんだろう…

このように、自己肯定感の低下にもつながってしまう恐れもあるため、気をつけましょう。

結果に対するフィードバックを適宜行う

- 間違いが何問も続いてしまっている場合

- 表情などに不安そうな感情が表れている場合

こうした時には、現在の状態を伝え、正しく修正することを促す必要があります。

声掛けによって一区切りしながら行った方が、高い集中力を保つことができるので、課題成績も良くなります。

カピまる

カピまるフィードバックのし過ぎはNG!適切なタイミングで行うことが大切なんだ!

以下の記事では、それぞれの具体的なアプローチ方法について、くわしく解説しています。

主な評価方法

- 持続性注意

- 選択性注意

- 転換性注意

- 配分性注意

という4つの注意機能に対する総合的な評価スケールとして、「標準注意検査法(CAT )」が一般的に使用されています。

標準注意検査法(CAT)の概要

標準注意検査法(CAT)の評価できる機能は、以下のとおりです。

- 注意の容量

- 持続性

- 選択

- 転換(変換)

- 配分

またこちらの検査は、以下7つの下位項目から構成されています。

- Span(視覚性、聴覚性)

- 末梢課題(視覚性、聴覚性)

- SDMT( Symbol Digit Modalities )

- Memory Updating Test

- PASAT( Paced Auditory Serial Addition Test )

- Position Stroop Test

- CPT( Continuous Performance Test )

CATの概要については、以下の記事でくわしく解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:その他評価スケールについて

注意障害に対するその他の評価スケールには、以下のようなものがあります。

| 注意機能 | 評価スケール |

|---|---|

| 持続性注意 | ・CPT( Continuous Performance Test ) ・PASAT( Paced Auditory Serial Addition Test ) ・Trail Making Test ( Part A, B ) ・末梢課題(文字、記号等) |

| 選択性注意 | ・仮名拾いテスト ・AMM( Audio-Motor Method ) ・Stroop Test ・上中下テスト ・PASAT ・Trail Making Test ・末梢試験 |

| 転換性注意 | ・Trail Making Test( Part A, B ) ・SDMT( Symbol Digit Modalities Test ) ・Memory Updating Test |

| 配分性注意 | 2つの注意課題を同時に実施することで評価する ( ex. PASATとTrail Making Test Bを実施する ) |

本記事では、その中でも以下の評価スケールについて、詳しくまとめていきます。

- Span(視覚性、聴覚性)

- 末梢課題(視覚性、聴覚性)

- SDMT( Symbol Digit Modalities )

- Memory Updating Test

- PASAT( Paced Auditory Serial Addition Test )

- Position Stroop Test

- CPT( Continuous Performance Test )

評価の説明にあわせて、すぐに使える課題プリントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

①:Span(視覚性・聴覚性)

Span(視覚性、聴覚性)では、

- 作動記憶

- 短期記憶

- ワーキングメモリー

といった機能について評価を行います。

この評価スケールは、「Digit Span(数唱)」「Tapping Span(視覚性スパン)」という2つの課題で構成されます。

検査の実施方法について

この検査では、

- 順唱(forword)

- 逆唱(backword)

という2つの方法によって評価を行います。

順唱(forword)

| 〇もしくは✖ | 第1系列 | 〇もしくは✖ | 第2系列 |

|---|---|---|---|

| 2-5 | 5-4 | ||

| 1-8-3 | 4-9-7 | ||

| 4-2-6-1 | 1-6-3-8 | ||

| 9-5-1-8-2 | 7-3-9-4-2 | ||

| 7-3-9-1-4-6 | 6-1-2-5-7-9 | ||

| 9-5-2-7-1-3-4 | 1-3-7-2-8-4-6 | ||

| 3-6-7-9-1-8-4-5 | 9-6-7-2-5-1-3-8 | ||

| 7-4-5-9-3-8-1-6-2 | 5-3-4-9-7-1-6-8-2 |

逆唱(backword)

| 〇もしくは✖ | 第1系列 | 〇もしくは✖ | 第2系列 |

|---|---|---|---|

| 9-2 | 6-1 | ||

| 3-7-4 | 1-5-8 | ||

| 2-8-6-1 | 4-9-2-7 | ||

| 4-1-9-2-5 | 3-7-5-2-6 | ||

| 2-1-5-8-9-3 | 8-4-2-9-6-3 | ||

| 8-6-3-1-2-7-9 | 6-9-1-7-5-8-4 | ||

| 3-8-2-7-6-9-4-1 | 7-5-2-8-4-3-1-9 | ||

| 6-3-5-7-1-2-4-9-8 | 2-9-7-3-1-6-4-8-5 |

実施方法については、以下の手順を参考にしてください。

- まず第1系列の数字を1つ1秒の早さで読み上げる。

- その直後に順唱(そのままの順番)での反応を確認する。

- 正答の場合は次の系列に進み、間違えた場合は第二系列を行う。

- 同じ桁の2系列で不正解の場合、検査を中止する。

- 聞き返しがあった場合、再度説明は行わない。

- 注意して聞くように促してから、第2系列に移る。

繰り返し説明を行わない点については、正確に検査を行う上でとても重要ですので、押さえておきましょう。

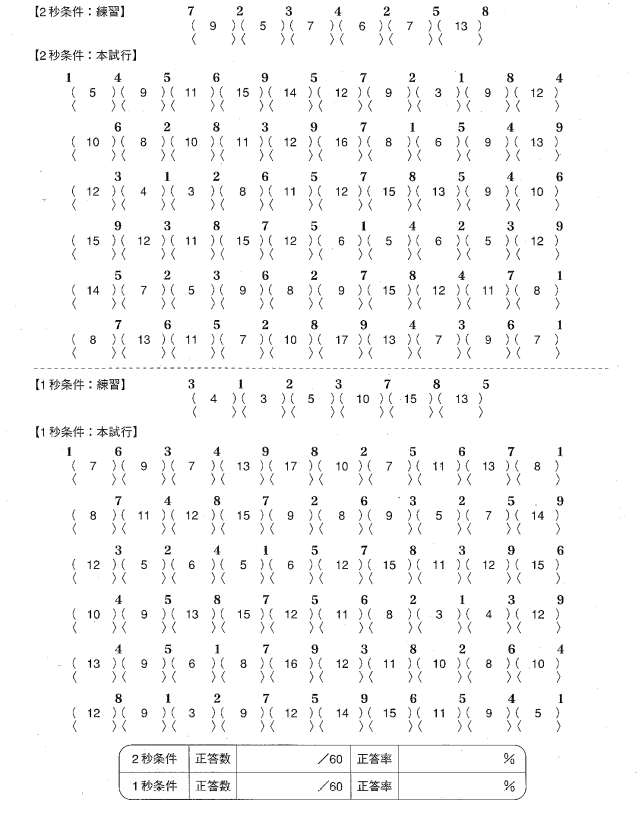

②:PASAT( Paced Auditory Serial Addition Test )

PASATでは、配分性注意機能について評価を行います。

といったように次々と読み上げられる数字と、1つ前の数字を足していく課題です。

数字を読み上げる間隔によって、「2秒条件」「1秒条件」が設定されています。

60個のうち、いくつ正解したかによって評価します。

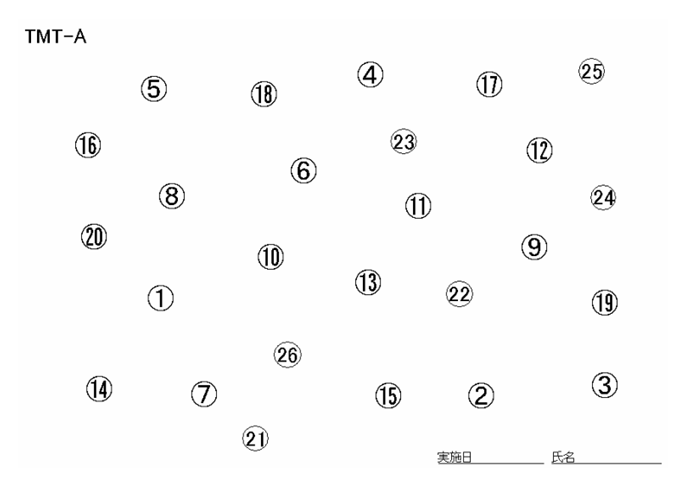

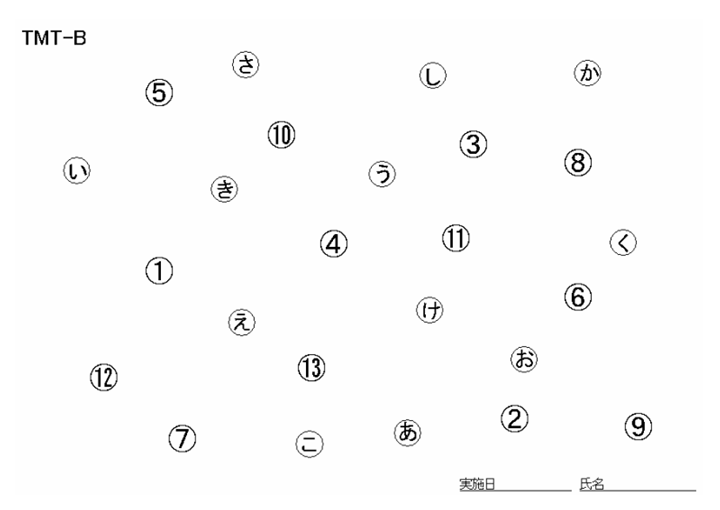

③:Trail Making Test ( Part A, B )

TMTとは、トレイルメイキングテスト(Trail Making Test)の略称です。

- TMT-A

- TMT-B

という2種類の検査から構成されており、

- 視空間認知機能

- 目と手の協調性

- 視野や視力

- 情報処理能力

- 各種注意機能(持続性・選択性・転換性・配分性)

- ワーキングメモリー

といった、さまざまな注意に関連する機能について評価することができます。

詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

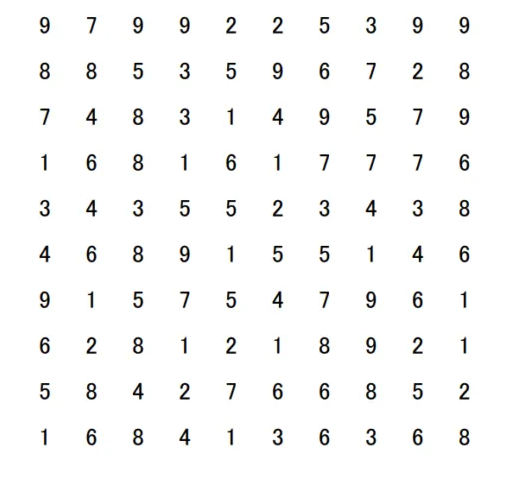

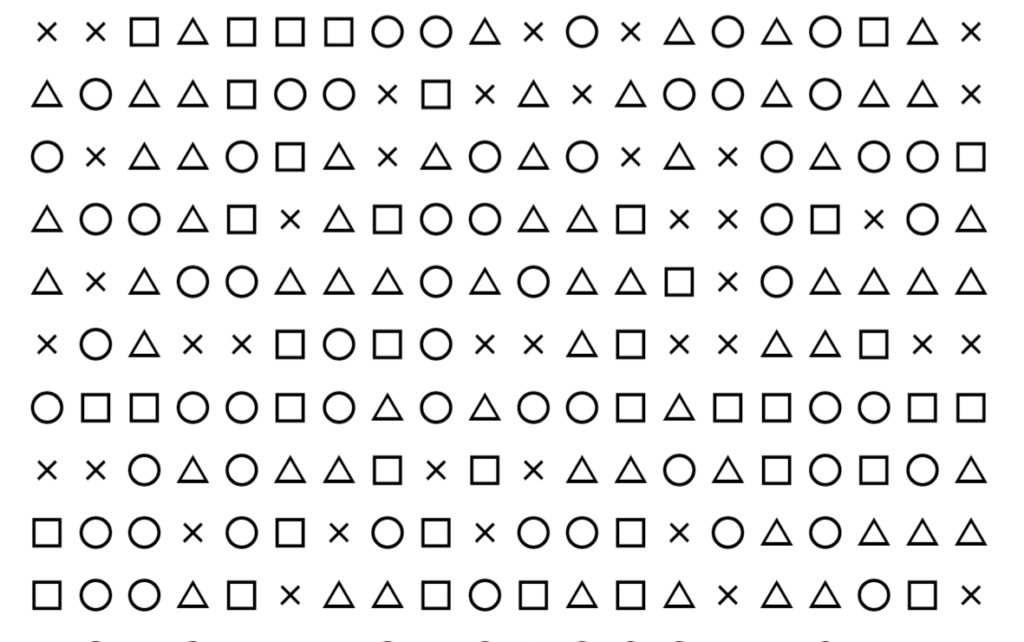

④:末梢課題(文字、記号等)

抹消課題では、選択性注意注意機能について評価を行います。

- 視覚性抹消課題(Visual Cancelling Test )

- 聴覚性検出課題(Auditory Detection Test)

という2つの検査で構成され、「数字」「図形」「仮名」の3つのパターンを使用します。

指定された数字・図形・仮名を見つけ、〇で囲ったり線を引くことによって、早く・正確に抹消していきます。

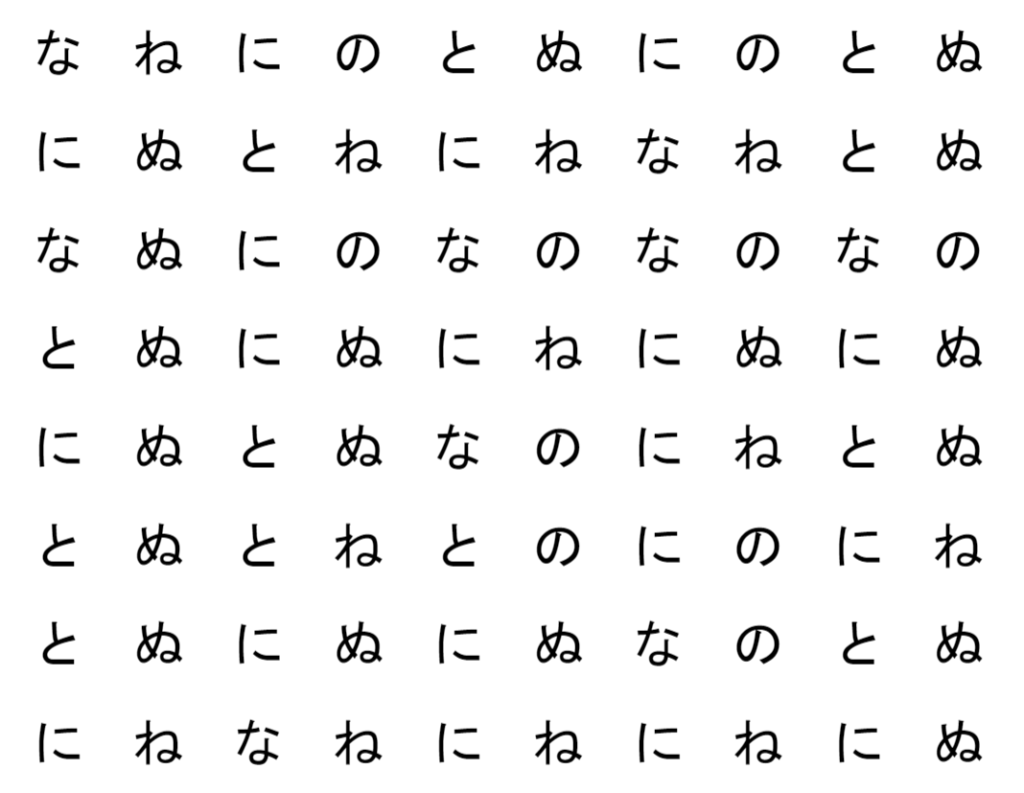

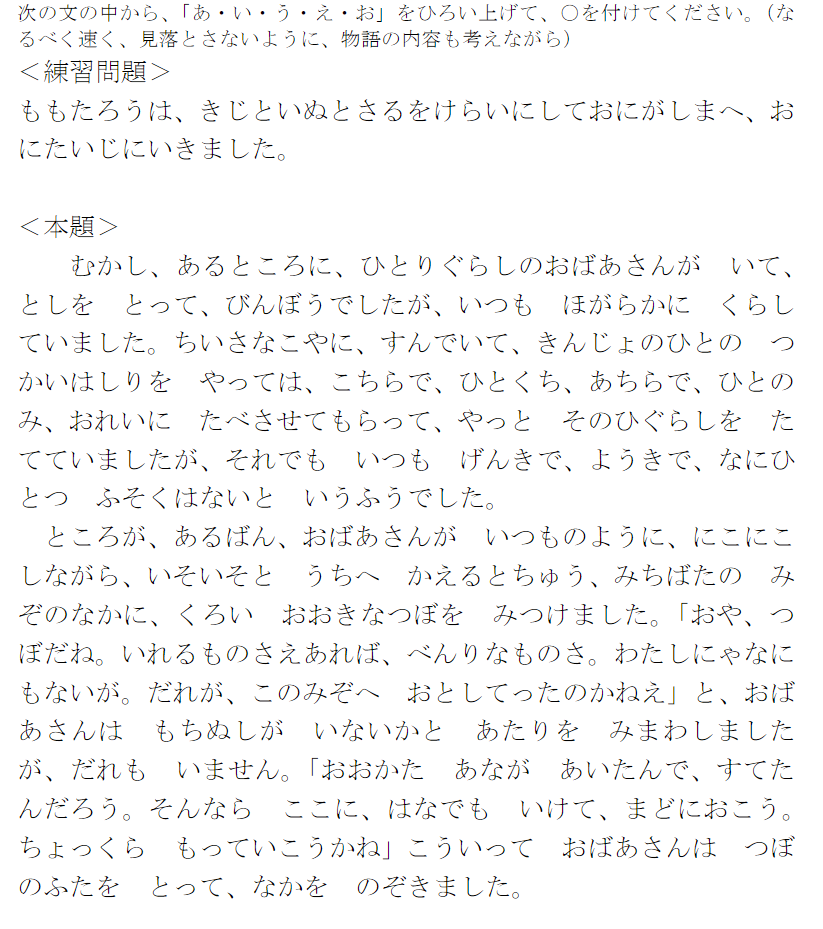

⑤:仮名拾いテスト

仮名拾いテストは、選択性注意機能について評価を行います。

この検査は、ひらがなで書かれた文章から「あ・い・う・え・お」に〇をつける課題です。

2分間で正しく〇をつけられた数で評価します。

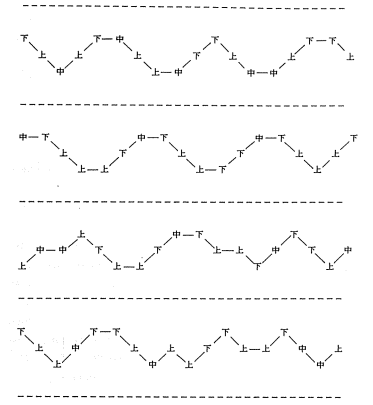

⑥:Position Stroop Test (上中下テスト)

Position Stroop Testでは、転換性注意機能について評価を行います。

検査では、「上」「中」「下」という漢字が書かれている位置について回答します。

画像の問題(上段)では、「上、中、下、中、上、上、中、下・・・・」となります。

※文字の音読ではなく、その字が書かれている「位置」を答える点に注意しましょう。

さいごに

本記事では、注意障害の概要をはじめとして、具体的な評価方法について解説しました。

- 作業中にミスしやすくなる

- 同時に複数の仕事をこなせない

- 集中力が続かない

といった症状に対して理解するうえで、正しい知識をもって評価することはとても重要です。

具体的なアプローチ方法や課題プリントを参考に、今後の生活にぜひ活用してください!

今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。