N君

N君脊髄損傷に対する評価ってどの項目を診ればいいのかな?

カピまる

カピまるポイントは5項目!順番に解説していくよ!

「脊髄損傷」というと、皆さんの中にもニュース等で耳にしたことがあると思います。

- 脊髄損傷ってどんな障害?

- 何が原因になるの?

- 障害に対してどう評価するべき?

こうした疑問をお持ちの方も、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、「脊髄損傷に対する評価」をテーマに、脊髄損傷の基礎的な概要部分についてまとめます。

本記事を一通り読めば、上記の疑問の多くを解決できるはずです。

ぜひ最後までご覧いただき、今後の学習に役立ててください!

ブロックエディターに完全対応!

直感的な操作で簡単ブログ作成!

見るたび気分が上がるデザイン!

圧倒的な使い心地の最強テーマ!

圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性

そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」

\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /

脊髄損傷の定義

ヒトの脊髄というのは、

- 頸髄

- 胸髄

- 腰髄

- 仙髄

から構成されます。

脊髄損傷とは、交通事故や転落といった高エネルギー外傷、高齢者の転倒が原因で生じる、脊髄の損傷のことです。

損傷した高位や部位、損傷の程度によって、異なる症状を引き起こします。

主な原因

脊髄損傷の主な受傷原因には、以下のものがあります。

- 交通事故

- 労働外傷

- スポーツ外傷

- 高所からの転落

- 加齢による骨密度の低下

- 骨粗鬆症の合併

スポーツ外傷としては、

- プールの飛び込み

- 自転車競技での転倒、打撲

などが考えられます。

好発年齢としては、主に20代前半と50歳代後半、高齢者で多く発生します。

押さえておきたい6つの評価項目

脊髄損傷に対する評価項目として、以下の6つを押さえておきましょう。

- 医学的情報およびその他の情報収集

- 面接

- 観察

- 身体機能検査

- 日常生活活動(ADL)の評価

- 社会参加の評価

項目①:医学的情報およびその他の情報収集

情報収集すべき内容は、脊髄損傷の発生原因によって異なりますが、

- 外傷による脊髄損傷の場合

- 疾患による脊髄損傷の場合

この2つの場合について考えていきます。

外傷による場合

- 事故の原因

- 事故に伴う損傷の種類(CT、MRI所見)

- 医学的な処置(手術の有無、固定方法)

- 脊髄以外の外傷

- 事故発生時からの経過

疾患による場合

- 疾患名

- 発症当時の症状

- 既往歴

- 現在の治療内容(薬物療法、手術の有無等)

これらの内容について、カルテなどから情報収集を行います。

特に急性期においては、全身状態の管理が最優先されますので、

- 呼吸状態

- 排痰方法

- 発熱の有無

- バイタル

この4項目については、必ず確認を行いましょう。

さらにベッドサイドで介入を行う際には、

- 褥瘡の有無と病棟での予防法

- 起立性低血圧の状態

- 痛みの程度

この3項目についても、確認・把握しておきましょう。

項目②:面接

面接を行う際は、以下の項目について確認を行います。

- 家族構成

- 家庭での役割

- 趣味活動

- 社会的関心の有無

- 地域社会における役割

- 学歴や職歴

- 職場での働き方、職場環境について

- 事故発生時の状況

- 今後のニーズ

面接で大事なことは、医療の専門職という立場から具体的に質問に答えることです。

対象者の方を尊重するとともに傾聴の姿勢は欠かさず、信頼関係の構築を図りましょう。

項目③:観察

観察の際は、以下の4つについて注意深く行いましょう。

- 血圧

- 体温

- 表情や顔色

- 呼吸の様子

急性期においては、この4つが特に顕著に変化しやすいため、注意が必要です。

それに加えて、対象者の方の随意運動についても観察を行いましょう。

- 日常生活のどの場面で福祉用具が必要?

- 訓練として何を行うべき?

対象者の方の随意運動は、今後の支援方法を決定する上で重要な手がかりとなります。

項目④:身体機能検査

身体機能検査として、以下の6つを主に行います。

- CT、MRIを用いた画像診断

- 関節可動域測定

- 筋力検査

- 知覚検査

- 腱反射及び筋緊張の検査

- 上肢機能検査

脊髄損傷では、症状を呈する領域はデルマトームに従っています。

そのため症状のある領域や種類について調べることで、損傷高位と障害高位を推測することができます。

項目⑤:日常生活活動(ADL)の評価

ADLの評価としては、「Barthel Index」「FIM」といった評価スケールが使用されます。

↓↓詳細については、以下の記事をご覧ください↓↓

そのほかに、脊髄障害自立度評価法(SCIM)という評価スケールも使用されています。

SCIMでは、脊髄損傷者のADL方法に合わせて呼吸、排尿・排便管理、移乗方法、電動車いすによる移動等について点数化することができます。

そのため、介入後の効果判定や調査にも使用されています。

項目⑥:社会参加の評価

「リハビリテーションの最終目標」=「退院後に個人の生活状況に合わせた社会生活を送ること」です。

そのため退院時評価として、その方の社会活動に関して評価を行う必要があります。

評価する項目としては、以下のとおりです。

- 公道までの経路

- 駐車場と自宅周辺の道路状況

- トイレや浴室、居室の構造

- 経済状況

- 家族の意見

- 地域における社会福祉制度に関する情報

- 職場や学校生活において必要とされる活動について

決して病院内だけのものと限らず、社会参加という視点から評価を行うことが大切です。

主な評価スケールについて

身体機能検査では、主に以下の評価スケールを使用します。

- ASIAの神経学的評価

- ザンコリの四肢麻痺上肢機能分類

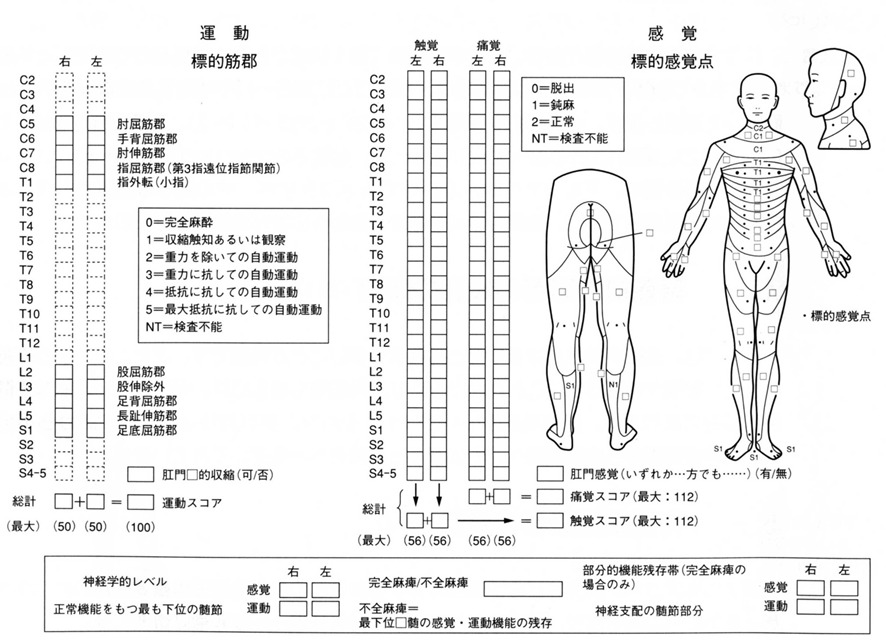

①:ASIAの神経学的評価

こちらの評価スケールは、ASIA( American Spinal Injury Association :米国脊髄損傷協会)が提唱した脊髄損傷の神経学的分類基準です。

国際的な評価様式として、脊髄損傷に対する最もメジャーな評価として広く使用されています。

特に、予後予測や機能変化を捉えるための評価を目的として使用されます。

評価のポイント

ASIAにおける評価のポイントは、以下のとおりです。

- 「運動機能スコア」「知覚機能スコア」を算出する

- 10の代表筋、28の検査点で評価する

- 運動機能スコアは6段階、知覚機能スコアは3段階で評価する

運動機能スコアは、C5~S1までの以下10脊髄筋を代表する筋(key muscle)について、0~5の6段階で評価します。

- 肘屈筋群

- 手背屈筋群

- 肘伸筋群

- 手指屈曲筋群

- 手指の外転筋群

- 股屈曲筋群

- 膝伸展筋群

- 足背屈筋群

- 足指伸展筋群

- 足底屈筋群

また知覚機能スコアは、以下のC2~S4-5髄節支配の28領域における検査する点(key sensory point)における触覚と痛覚について、正常・鈍麻・脱失の3段階で評価します。

| 髄節 | Key Sensory Point |

|---|---|

| C4 | 肩峰 |

| C5 | 腕橈骨筋起始部 |

| C6 | 母指球 |

| C7 | 中指球 |

| C8 | 小指球 |

| T4 | 乳頭高位 |

| T6 | 胸骨剣状突起高位 |

| T10 | 臍高位 |

| L1 | 股内転筋起始 |

| L2 | 大腿内側中央 |

| L3 | 膝蓋骨内側 |

| L4 | 内果 |

| L5 | 足背内側 |

| S1 | 踵外側 |

| S2 | 膝窩 |

| S3 | 座骨結節 |

| S4-5 | 肛門皮膚粘膜移行部 |

そして得られた評価結果から、機能障害の重症度スケール(ASIA Impairment Scale)を用いて、重症度や臨床症候群の判定を行います。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| A=完全 | S4-5選髄節の運動・感覚機能の欠如 |

| B=不全 | 運動機能の欠如 感覚機能は神経学的レベルからS-5仙髄節にかけて残存 |

| C=不全 | 運動機能は神経学的レベル以下で残存 標的筋群の大多数はMMT3以下 |

| D=不全 | 運動機能は神経学的レベル以下で機能残存 標的筋群の大多数はMMT3かそれ以上 |

| E=正常 | 運動・感覚機能障害は完全に回復 反射の異常はあってもよい |

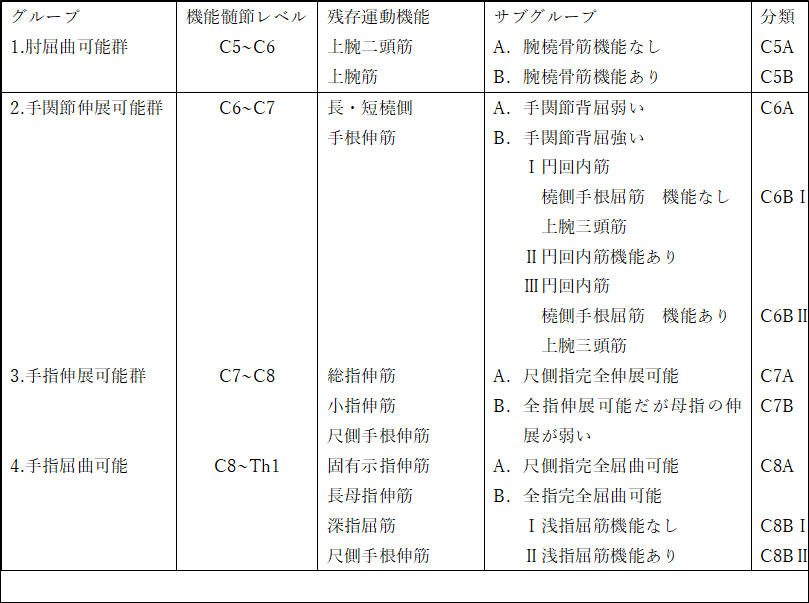

②:ザンコリの四肢麻痺上肢機能分類(完全損傷)

頸髄は、一髄節の中でも髄節の上位と下位では支配筋が異なります。

一般的には、以下のザンコリ(Zancoli)の分類が評価に使用されます。

上記の検査は、基本的に徒手筋力検査(MMT)に従って行われます。

※検査肢位を正しく取れない場合は、体幹を安定させ代償動作に配慮した上で測定を行います。

さいごに

本記事では、「脊髄損傷に対する評価」をテーマに、脊髄損傷の基礎的な概要部分について、

- 脊髄損傷ってどんな障害?

- 何が原因になるの?

- 障害に対してどう評価するべき?

上記のようなお悩みにお答えする内容で解説しました。

臨床で関わる機会がある人はもちろん、ぜひ今一度復習していただくことをオススメします。

以下の記事では、脊髄損傷の残存機能と予後について解説していますので、併せてご覧ください。

今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。