意識状態やバイタルサインの評価は、対象者の方の全身状態を知るための1つの手がかりとなるものです。

特にバイタルサインは、介護や看護・在宅医療といった様々な臨床場面で活用されており、健康管理を行うために誰もが知っておくべき重要事項です。

日頃からしっかりと把握することで、客観的な数値データの収集・評価をすることはもちろん、症状の早期発見にも役立ちます。

今回は、「バイタルサインの測定時に必ず確認すべき5つの項目」についてご紹介します。

本記事を一通り読めば、バイタルサイン測定時のポイントについて十分理解できるはずです!

- バイタルサインの概要について知りたい!

- 測定時のポイントについて確認したい!

上記のような方は、ぜひ最後までご覧いただき、今後の生活に役立ててください!

ブロックエディターに完全対応!

直感的な操作で簡単ブログ作成!

見るたび気分が上がるデザイン!

圧倒的な使い心地の最強テーマ!

圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性

そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」

\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /

確認すべき5つの項目

バイタルサインとして確認すべき項目は、主に以下の5つです。

- 脈拍

- 血圧

- 呼吸

- 体温

- 意識レベル

各項目について、順番に解説していきます。

項目①:脈拍

脈拍(pulse)とは、心拍出による動脈内の圧変動が末梢に伝わり、体表面から触診出来る拍動のことです。

分かりやすく言うと、「心臓から送り出された血液の拍動(心拍)の回数」を表しています。

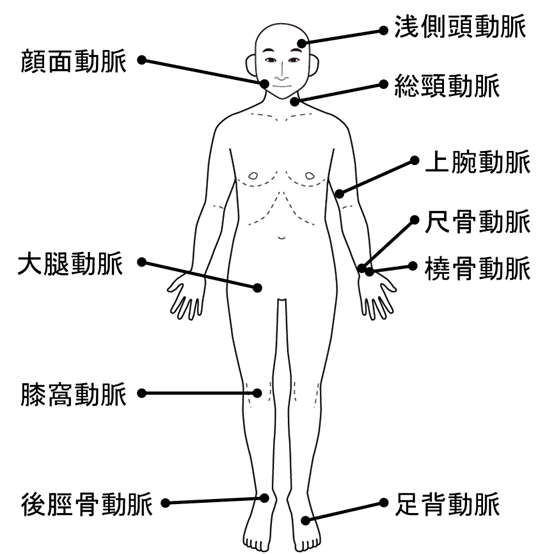

触診できる部位

脈拍を触れることができる部位は、以下のとおりです。

- 浅側頭動脈

- 顔面動脈

- 総頸動脈

- 上腕動脈

- 尺骨動脈

- 橈骨動脈

- 大腿動脈

- 膝窩動脈

- 後脛骨動脈

- 足背動脈

この中で、最も一般的に使用されているのは、手首の親指側である橈骨動脈です。

基準値

成人においては、毎分60~100拍が正常値とされています。

また、100拍/分以上の場合を頻脈、60拍/分以下の場合を徐脈と定めています。

乳幼児の場合、毎分120拍前後が正常値です。

加齢に伴って、脈拍数は徐々に減少していきます。

項目②:血圧

血圧(blood pressure)とは、血管内圧のことであり、血圧が血管壁に与える圧力を意味します。

測定部位は一般的に上腕部(上腕動脈)ですが、前腕(橈骨動脈)、下腿(後脛骨動脈)で測定されることもあります。

基準値

成人において、血圧は以下のように分類されています。

| 分類 | 最高血圧(収縮期血圧) | 最低血圧(拡張期血圧) | |

|---|---|---|---|

| 至適血圧 | < 120 | かつ | < 80 |

| 正常血圧 | < 130 | かつ | < 85 |

| 正常血圧高値 | 130~139 | または | 85~89 |

| Ⅰ度高血圧 | 140~159 | または | 90~99 |

| Ⅱ度高血圧 | 160~179 | または | 100~109 |

| Ⅲ度高血圧 | ≧ 180 | または | ≧ 110 |

| 収縮期高血圧 | ≧ 149 | かつ | < 90 |

正常血圧は至適血圧・正常血圧・正常血圧高値の3段階、高血圧はⅠ度・Ⅱ度・Ⅲ度の3段階に分類されます。

血圧は正常者であっても様々な条件で変動し得るため、くり返し測定する場合は条件を揃えて実施する必要があります。

その代表例として日内変動がありますが、血圧は昼間に高く、夜間に低くなる傾向があります。

また病室や診療室のように、普段とは異なる環境で測定する場合には少し高い数値が出てしまうことが多いので、家庭内とは異なる高血圧の診断基準が設けられています。

| 最高血圧(収縮期血圧) | 最低血圧(拡張期血圧) | |

|---|---|---|

| 診察室血圧 | 140mmHg 以上 | 90mmHg 以上 |

| 家庭内血圧 | 135mmHg 以上 | 85mmHg 以上 |

項目③:呼吸

呼吸機能は、肺活量計やスパイロメーターを用いて測定を行います。

毎日の臨床や緊急時においては、鼻孔や胸・腹部の動きを目視することで観察・評価します。

バイタルサインでは、「呼吸回数」「呼吸方法」について確認します。

それと同時に、

- チアノーゼの有無

- 意識レベル

- 喘鳴

- 息苦しさ

- 胸痛

- 咳や痰の程度

- 脈拍の変化

といった項目について、あわせて評価を行います。

呼吸の基準値

安静時の呼吸数は、成人で1分間あたり16~18回です。

また、毎分24回以上の場合を頻呼吸、11回以下を徐呼吸と言います。

- 安静時は腹式呼吸が主(女性の場合、胸式呼吸が混合する場合も)

- チェーン-ストークス呼吸(無呼吸と多呼吸の繰り返し)では、脳の中枢障害を疑う

- 下顎呼吸がある際には、生命予後が悪いことが予測できる

- 過呼吸症候群等の神経症では、正常でも呼吸が深くなる場合もある

項目④:体温

体温は、一般家庭でも体調管理の指標の1つとして広く使用されているバイタルサインです。

測定できる体温は、以下のとおりです。

- 腋窩温

- 口腔温、舌下温

- 食道温

- 直腸温

- 鼓膜温、外耳道温

一般的にヒトの体温と言われれば、上記のうち腋窩温を意味します。

その他にも、測定しやすい口腔や直腸でも体温計を挿入して計測することができます。

検温をする際は、ご自身の平熱を把握しておき、どの程度体温が変動したかという点に着目しましょう。

項目⑤:意識レベル

意識レベルの評価には、

- 日本昏睡尺度(Japan Coma Scale:JCS)

- グラスゴー昏睡尺度(Glasgow Coma Scale:GCS)

という2つの評価が主に使用されています。

↓詳細については、以下の記事をご覧ください↓

さいごに

今回は、「バイタルサインの測定時に必ず確認すべき5つの項目」について解説しました。

バイタルサインは、介護や看護・在宅医療といった様々な臨床場面で活用されており、誰もが知っておくべき重要事項です。

日頃からしっかりと把握することで、日頃から健康管理に努めていきましょう。

以下の記事では、記憶に関する評価スケールについて解説していますので、併せてご覧ください。

今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。