N君

N君ADL機能に対する評価について勉強したいなぁ。

カピまる

カピまる概要から具体的な評価方法まで、詳しくまとめていくよ!

リハビリテーション分野では、障害をかかえながら環境に適応することが大きな目標の1つとなります。

そのためには、生活課題と呼ばれる、

- 身辺活動

- 移動

- コミュニケーション

- 家事

- 地域生活

といった日常生活活動(ADL)について理解し、正しく評価することがとても重要です。

そこで今回は、「ADL機能に対する作業療法評価」をテーマに、ADLの概要から具体的な評価方法まで、詳しくまとめていきます。

本記事を一通り読めば、ADLに対する理解が間違いなく深まるはずです。

- ADLの概要について知りたい!

- 具体的な評価方法について勉強したい!

上記に該当する方は、ぜひ参考にしていただき、今後の生活や学習に役立ててください!

ブロックエディターに完全対応!

直感的な操作で簡単ブログ作成!

見るたび気分が上がるデザイン!

圧倒的な使い心地の最強テーマ!

圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性

そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」

\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /

ADLの概要まとめ

ADLとは、「Activities of Daily Living(日常生活活動)」の略称です。

一般的に、以下のように定義されています。

医療や介護の現場では、その人の日常生活における「自立度」を図る指標として使用されています。

ADLに関連する4つの要因

ADL機能に関連する要因には、以下の4つが挙げられます。

- 身体的要因

- 精神・認知的要因

- 社会的要因

- 環境要因

ADL機能は、

- 身体機能の低下

- 精神的要因

- 周囲の環境

- ヒトとの関わり

といったように、さまざまな要因に影響を受けるとされています。

「身体機能の低下」のみが影響するわけではないことは、大事なので押さえておきましょう。

主な分類

ADLは、主に以下の2つに分類されます。

- BADL:基本的日常生活活動

- IADL:手段的日常生活活動

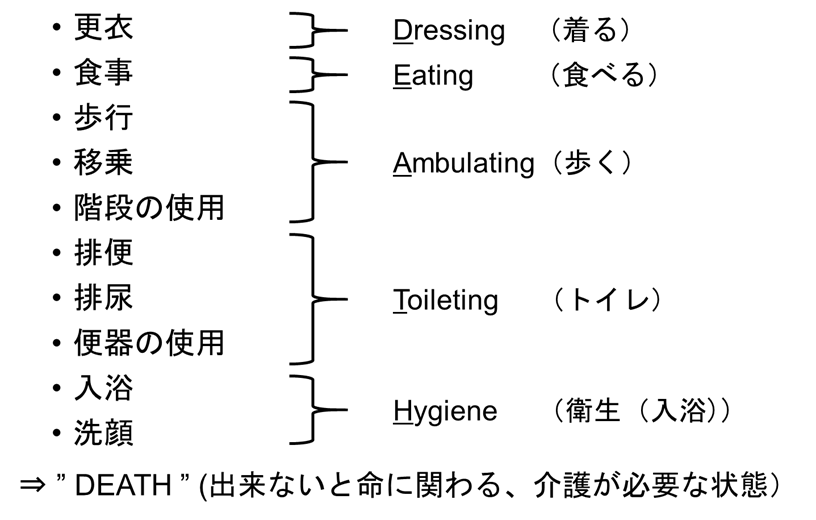

BADL:基本的日常生活活動

BADLとは、「 Basic Activities of Daily Living:基本的日常生活活動」の略称です。

その名のとおり「基本的な日常生活活動」であり、以下のような活動を指します。

暗記する際は、それぞれの英語の頭文字をとって「DEATH」とおぼえてしまいましょう。

BADLに該当する活動は、すべて日常生活における基本動作です。

機能低下で活動が行えなくなると、命に関わる状態や介護が必要な状態となる可能性が高まるため、注意が必要です。

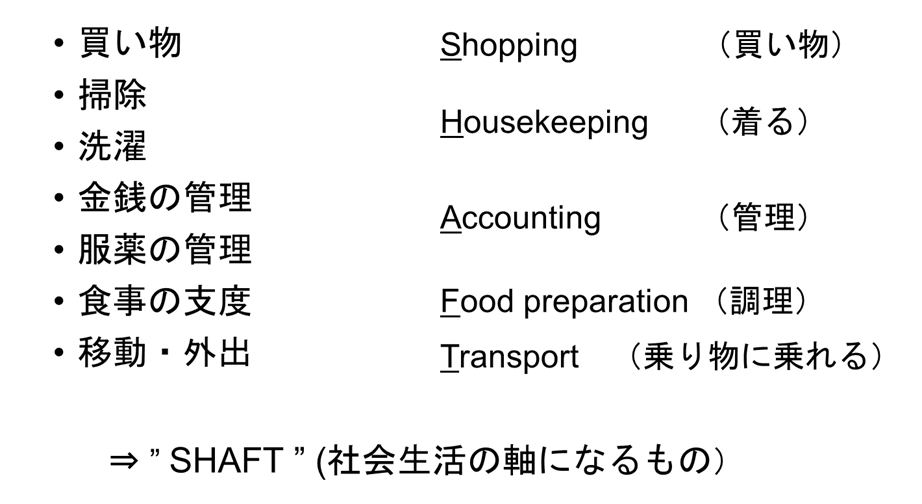

IADL:手段的日常生活活動

IADLとは、「 Instrumental Activities of Daily Living:手段的日常生活活動」の略語です。

BADLと比べて、より高い社会性や認知機能が要求される、応用的な活動とされています。

具体的な活動として、例えば以下のような活動が含まれます。

それぞれの英語の頭文字をとって「SHAFT」とおぼえてしまいましょう。

つまり、「IADL=社会生活の軸になる活動」と言えます。

機能低下による日常生活への影響

ADL機能は、

- 身体的要因

- 精神・認知的要因

- 社会的要因

- 環境要因

といった、4つの要因から影響を受けるとされています。

注意すべきことは、「4つの要因のうち1つによる影響だけでも、ADL機能が低下する」ということです。

「4つすべての要因がそろわないと、機能低下は生じない」ということではありません。

日常生活への影響の例

具体的な日常生活への影響の例として、以下にご紹介します。

身体機能が低下した場合

- 活動時にふらつき、転倒しやすくなる

- 物品が上手く扱えず、食事や更衣が困難になる

- 杖などが必要な状態となってしまう 等

精神・認知機能が低下した場合

- 名前を思い出せない

- 購入したい物が分からない

- 金額の計算ができない

- 帰り道が分からない

- 料理の手順が分からない 等

身体機能と精神・認知機能がともに低下してしまった場合、

- 活動性が低下する

- 生きがい、やりがいを感じられない

といった状態となってしまうことが懸念されます。

地域における交流やコミュニケーションの機会が徐々に減少してしまうと、さらなる認知機能の低下やうつ症状のような精神疾患の発症へとつながることも考えられます。

ADL機能の低下が深刻になってしまうと、自立した生活を送ることが困難となります。

要介護状態や寝たきりになることを防ぐためにも、ADL機能を維持できるよう注意が必要です。

主な評価スケールまとめ

次に、ADL機能に対する評価スケールについてご紹介します。

①:FIM(機能的自立度評価法)

FIMは、1970年代にアメリカで開発された評価手法です。

日本でも医療従事者のみならずあらゆる人が簡便に使用できる手法として、広く使用されています。

FIMは、合計18項目の「しているADL」について、介助量に応じて7段階で評価を行うことが出来ます。

↓↓詳細については、以下の記事をご覧ください↓↓

②:Barthel Index

Barthel Indexは、アメリカの理学療法士Barthel氏によって開発されました。

FIMと同様に、国内外で幅広く使用されているADL評価手法の1つです。

Barthel Indexは、合計10項目の「できるADL」について、介助量に応じて4段階で評価を行うことが出来ます。

↓↓詳細については、以下の記事をご覧ください↓↓

③:Katz Index

Barthel Indexと同様に、アメリカで開発された評価スケールになります。

Katz Indexは、6項目の「しているADL」について、「自立」と判定された数に応じてA~Gの7段階で判定を行います。

様々な検査を通して、対象者のADL機能について多面的に評価を行うことが出来ます。

↓↓詳細については、以下の記事をご覧ください↓↓

④:老研式活動能力指標

老研式活動能力指標は、東京都老人総合研究所によって1987年に開発された評価尺度です。

こちらの評価様式は、

- 手段的自立

- 知的能動性

- 社会的役割

という3領域、全13項目から構成されています。

評価全体を通して、特に「IADL機能」について評価することができます。

この検査では、「知的能動性」「社会的役割」といった下位尺度について、総合的に評価することができます。

↓↓詳細については、以下の記事をご覧ください↓↓

⑤:Lawtonの尺度

Lawtonの尺度は、1960年代にLowdon氏とBrody氏によって開発されました。

主に高齢者を対象として、「IADL機能」について評価することができます。

臨床では、FIMやBarthel Indexと比べると使用する機会は少ないかもしれません。

万が一の時に備えて、評価の概要については確認しておくことをおススメします。

↓↓詳細については、以下の記事をご覧ください↓↓

⑥:Dask-21

Dask-21は、認知症の検出と重症度の評価を目的として使用されています。

検査項目としてIADL関連項目を多く含み、軽度認知症(MCI)の検出に優れているといった特徴があります。

評価を実施する前に、事前に研修を受講し、認定を受ける必要がある点は押さえておきましょう。

↓↓詳細については、以下の記事をご覧ください↓↓

ADLを維持するために

ADL機能を維持するためには、身体機能や精神・認知機能の維持・向上を目指すことが重要です。

それに加えて、その方を取りまく環境に対して介入を行うことも大切です。

具体的には、

- 地域の方とのコミュニケーションの機会を増やす

- ボランティア活動等へ参加し、社会的役割を担う

といった活動が挙げられます。

こうした経験は、その人の大きな生きがいとなるはずです。

個人への取り組みだけでなく、個人を取りまく環境をより良いものにできるよう、工夫していくことが大切です。

さいごに

今回は、「ADL機能に対する作業療法評価」をテーマに、ADLの概要から具体的な評価方法について解説しました。

リハビリテーション分野では、障害をかかえながら環境に適応することが大きな目標の1つとなります。

関連記事もあわせてご紹介しておりますので、ぜひ参考にご覧いただき、今後に役立てていただければ幸いです。

以下の記事では、「注意障害に対する作業療法評価」をテーマに詳細にまとめています。

今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。